| Так получилось, что три концерта,

которые мне довелось посетить за эти дни,

проходили в главном зале клуба Knitting Factory. Два из

них прозвучали своеобразным эхом концертов

предыдущей недели. Судите сами: в них участвовали

главные герои прошлого обзора - Джон Медески и

Юрий Лемешев. На сей раз, впрочем, они были скорее

сайдменами, чем фронтменами. Кроме места

проведения, концерты объединяет еще и то, что все

выступавшие ансамбли играли в неожиданном

составе, почти без репетиций, полагаясь больше на

интуицию и профессионализм, а не на знание

музыкального материала. Больше, пожалуй, ничего

общего у них не было.  В перерыве между

концертами гастрольного тура трио Medeski Martin & Wood

пианист Джон Медески принял участие в

выступлении группы Club d'Elf. Этому образованию,

созданному басистом Майком Ривардом, недавно

исполнилось два года. Несмотря на то, что у группы

есть постоянный состав и столь же постоянная

концертная площадка - клуб Lizard Lounge в Кембридже,

Массачусетс, - Club d'Elf нередко выступает с совсем

другими музыкантами и в других местах. В Knitting

Factory, кроме Майка, из основного состава играл лишь

барабанщик Эрик Керр. Остальные были гостями и,

надо сказать, гостями весьма именитыми. Уже

названный Джон Медески - электроорган,

синтезаторы и рояль; Джо Минери - саксофоны; Мэт

Минери - шестиструнная электроскрипка и Брахим

Фрибганэ - уд и думбек. Честно говоря, прочитав

состав в анонсе, я просто не поверил своим глазам,

пока не убедился, придя на концерт, что это

все-таки правда. Имена отца и сына Манери не часто

встретишь в афише, и уж тем более было неожиданно

узнать, что они играют в группе, которая

ориентируется на даб-транс-грув с примесью

электроники, хип хопа, фанка, марокканской и

западно-африканской музыки. Впрочем, фри джаза у

нее тоже хватает. В перерыве между

концертами гастрольного тура трио Medeski Martin & Wood

пианист Джон Медески принял участие в

выступлении группы Club d'Elf. Этому образованию,

созданному басистом Майком Ривардом, недавно

исполнилось два года. Несмотря на то, что у группы

есть постоянный состав и столь же постоянная

концертная площадка - клуб Lizard Lounge в Кембридже,

Массачусетс, - Club d'Elf нередко выступает с совсем

другими музыкантами и в других местах. В Knitting

Factory, кроме Майка, из основного состава играл лишь

барабанщик Эрик Керр. Остальные были гостями и,

надо сказать, гостями весьма именитыми. Уже

названный Джон Медески - электроорган,

синтезаторы и рояль; Джо Минери - саксофоны; Мэт

Минери - шестиструнная электроскрипка и Брахим

Фрибганэ - уд и думбек. Честно говоря, прочитав

состав в анонсе, я просто не поверил своим глазам,

пока не убедился, придя на концерт, что это

все-таки правда. Имена отца и сына Манери не часто

встретишь в афише, и уж тем более было неожиданно

узнать, что они играют в группе, которая

ориентируется на даб-транс-грув с примесью

электроники, хип хопа, фанка, марокканской и

западно-африканской музыки. Впрочем, фри джаза у

нее тоже хватает.

Майк Ривард не боится

полистилистики. Электроника и народные

инструменты, две бас-гитары и контрабас, орган и

рояль, электроскрипка и саксофоны - все это

буквально загромождало сцену. Джону Медески

пришлось ползти под роялем, чтобы попасть в свое

царство клавиш, а огромный Джо Минери чуть было

не опрокинул ударную установку. Однако ничего

лишнего там не было. Стоя в центре сцены, Ривард

отдавал беззвучные приказы музыкантам, которые

понимали его с полувзмаха руки. Насыщенный звук

накрывал зал, и казалось, что еще немного - и клуб

начнет рассыпаться и разваливаться. Майк Ривард не боится

полистилистики. Электроника и народные

инструменты, две бас-гитары и контрабас, орган и

рояль, электроскрипка и саксофоны - все это

буквально загромождало сцену. Джону Медески

пришлось ползти под роялем, чтобы попасть в свое

царство клавиш, а огромный Джо Минери чуть было

не опрокинул ударную установку. Однако ничего

лишнего там не было. Стоя в центре сцены, Ривард

отдавал беззвучные приказы музыкантам, которые

понимали его с полувзмаха руки. Насыщенный звук

накрывал зал, и казалось, что еще немного - и клуб

начнет рассыпаться и разваливаться.

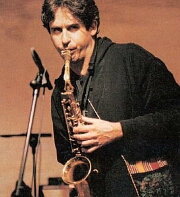

В самый разгар действа (другим словом

это не назовешь) Джо Минери отложил саксофон и,

нагнувшись к микрофону и размахивая руками,

запел, а точнее - заголосил какие-то

нечленораздельные мантры. В самый разгар действа (другим словом

это не назовешь) Джо Минери отложил саксофон и,

нагнувшись к микрофону и размахивая руками,

запел, а точнее - заголосил какие-то

нечленораздельные мантры.

Отыграв часа полтора, музыканты ушли отдыхать, а

я отправился домой, рассуждая о том, что второй

сет, конечно, будет другим, но мне, увы, его не

услышать.

В то же время в клубе гостил один из

самых известных джазовых авангардных

саксофонистов англичанин Эван Паркер. Три вечера

он выступал с небольшими составами в старом

офисе клуба, а в воскресенье Паркер и гости

играли уже в главном зале. Среди гостей

назывались саксофонисты Тим Берн и Нед

Ротенберг, специалистка по электронике Икуи Мори

и другие. Только этих четверых на одной сцене с

лихвой хватило бы для того, чтобы сделать

выступление уникальным праздником авангарда.

Между тем неназванными гостями оказались Эрл

Ховард - синтезатор, Георг Граве - фортепиано и

Джон Зорн - саксофон! Не знаю, играли ли

когда-нибудь до этого вместе все четверо главных

саксофонистов авангарда, но, безусловно, этот

концерт - один из самых редких в истории жанра. В то же время в клубе гостил один из

самых известных джазовых авангардных

саксофонистов англичанин Эван Паркер. Три вечера

он выступал с небольшими составами в старом

офисе клуба, а в воскресенье Паркер и гости

играли уже в главном зале. Среди гостей

назывались саксофонисты Тим Берн и Нед

Ротенберг, специалистка по электронике Икуи Мори

и другие. Только этих четверых на одной сцене с

лихвой хватило бы для того, чтобы сделать

выступление уникальным праздником авангарда.

Между тем неназванными гостями оказались Эрл

Ховард - синтезатор, Георг Граве - фортепиано и

Джон Зорн - саксофон! Не знаю, играли ли

когда-нибудь до этого вместе все четверо главных

саксофонистов авангарда, но, безусловно, этот

концерт - один из самых редких в истории жанра.

Как и подобает столь значительному

событию, зал был полон. По-видимому, никто ничего

заранее не репетировал. Просто собрались и

заиграли. Что меня больше всего удивило, так это

то, что играли не собачатину. Скорее, это была

утрированная музыка. Как если бы, редактируя

изображение, мы бы до конца выкрутили ручку

контраста, в результате чего все детали стали бы

совершенно нереальными, но вместе с тем

узнаваемыми. Как и подобает столь значительному

событию, зал был полон. По-видимому, никто ничего

заранее не репетировал. Просто собрались и

заиграли. Что меня больше всего удивило, так это

то, что играли не собачатину. Скорее, это была

утрированная музыка. Как если бы, редактируя

изображение, мы бы до конца выкрутили ручку

контраста, в результате чего все детали стали бы

совершенно нереальными, но вместе с тем

узнаваемыми.

Поразило еще то, насколько по-разному

играют саксофонисты. Игра самого Эвана Паркера -

скупая, с большим количеством пауз и почти без

специальных технических приемов.  Скупость эта,

впрочем, возможно частично объяснялась тем, что

ему нужно было еще и руководить ансамблем. Тим

Берн, как всегда босой, но на этот раз коротко

постриженный, большую часть времени играл на

баритон-саксофоне, используя резкую атаку в басу

и быстрые скользящие пассажи в верхнем регистре.

Нед Ротенберг, постоянно пытающийся сделать вид,

что он играть не собирается или даже хочет совсем

уйти со сцены, а потому столь же постоянно

понукаемый стоящим рядом с ним Зорном, играл

мало, но зато быстро и отрывисто, используя весь

диапазон инструмента. Ну а Джон Зорн, как обычно,

демонстрировал виртуозное владение

художественным свистом на альт-саксофоне и

умение с помощь атаки издавать щелчки, хрипы и

прочие нестандартные звуки. Остальные трое

участников ансамбля создавали невообразимый

электронно-акустический шум и скрежет, служивший

фоном для саксофонного квартета. Скупость эта,

впрочем, возможно частично объяснялась тем, что

ему нужно было еще и руководить ансамблем. Тим

Берн, как всегда босой, но на этот раз коротко

постриженный, большую часть времени играл на

баритон-саксофоне, используя резкую атаку в басу

и быстрые скользящие пассажи в верхнем регистре.

Нед Ротенберг, постоянно пытающийся сделать вид,

что он играть не собирается или даже хочет совсем

уйти со сцены, а потому столь же постоянно

понукаемый стоящим рядом с ним Зорном, играл

мало, но зато быстро и отрывисто, используя весь

диапазон инструмента. Ну а Джон Зорн, как обычно,

демонстрировал виртуозное владение

художественным свистом на альт-саксофоне и

умение с помощь атаки издавать щелчки, хрипы и

прочие нестандартные звуки. Остальные трое

участников ансамбля создавали невообразимый

электронно-акустический шум и скрежет, служивший

фоном для саксофонного квартета.

Играли, к сожалению, очень

недолго. Как справедливо заметил Паркер, играть

на бис в такой ситуации невозможно, ведь все, что

прозвучало, было импровизацией, так что длина

каждой композиции - по меньшей мере, минут

пятнадцать, да и контролировать ее музыканты

могут весьма относительно. В большом зале нельзя

остаться на второй сет, поэтому и на этот раз мне,

как и всем остальным, пришлось уйти. Говорят, что

толпе, которая ворвалась в зал после антракта,

повезло больше - сет был длиннее. Но разве дело во

времени? Играли, к сожалению, очень

недолго. Как справедливо заметил Паркер, играть

на бис в такой ситуации невозможно, ведь все, что

прозвучало, было импровизацией, так что длина

каждой композиции - по меньшей мере, минут

пятнадцать, да и контролировать ее музыканты

могут весьма относительно. В большом зале нельзя

остаться на второй сет, поэтому и на этот раз мне,

как и всем остальным, пришлось уйти. Говорят, что

толпе, которая ворвалась в зал после антракта,

повезло больше - сет был длиннее. Но разве дело во

времени?

Последнее событие, о котором я хочу

рассказать - концерт ансамбля Дуга Куомо и Фрэнка

Лондона, играющий музыку для кино. Композитор и

гитарист Куомо и в самом деле пишет музыку для

телесериалов и кино. Трубач Лондон этим

занимается тоже. Но в этот вечер звучали в

основном композиции для еще неснятых фильмов,

навеянные такими монстрами киномузыки, как Нино

Рота. Для этой цели Куомо и Лондон пригласили

своих друзей-музыкантов, среди которых -

аккордеонист Юрий Лемешев, контрабасист Брэд

Джонс, саксофонист-флейтист Боб Францескини и

другие. Если учесть, что перкуссионист играет на

всевозможных бубнах, тарелках, думбеке, бонгах и

прочих шумелках, а пианист, кроме рояля - на

гордости советского инструментостроения

терменвоксе, то можно легко себе представить,

сколь разнообразны возможности этого ансамбля. Последнее событие, о котором я хочу

рассказать - концерт ансамбля Дуга Куомо и Фрэнка

Лондона, играющий музыку для кино. Композитор и

гитарист Куомо и в самом деле пишет музыку для

телесериалов и кино. Трубач Лондон этим

занимается тоже. Но в этот вечер звучали в

основном композиции для еще неснятых фильмов,

навеянные такими монстрами киномузыки, как Нино

Рота. Для этой цели Куомо и Лондон пригласили

своих друзей-музыкантов, среди которых -

аккордеонист Юрий Лемешев, контрабасист Брэд

Джонс, саксофонист-флейтист Боб Францескини и

другие. Если учесть, что перкуссионист играет на

всевозможных бубнах, тарелках, думбеке, бонгах и

прочих шумелках, а пианист, кроме рояля - на

гордости советского инструментостроения

терменвоксе, то можно легко себе представить,

сколь разнообразны возможности этого ансамбля.

Начав с романтической в духе итальянского

неореализма мелодии, Куомо, Лондон и компания

развернули перед слушателями ретроспективу

музыкального сопровождения к фильмам с

шестидесятых до девяностых. Тут были и

зажигательные латиноамериканские ритмы, и

витиеватые и немного приторные мелодии так

называемого современного джаза для взрослых, и

агрессивные фри-джазовые зарисовки, и

медитативные и расплывчатые электронные напевы

с терменвоксом в качестве солиста.

Чувствовалось, что для большинства музыкантов

(прежде всего для Фрэнка Лондона) такая форма

музицирования близка и понятна. С одной стороны,

есть тема, сюжет и ясно, куда и как надо

направлять композицию, а с другой - самих фильмов

нет, поэтому музыканты могут импровизировать

сколь угодно долго, а не ограничиваться

пятьюдесятью тремя секундами, в течение которых

должна звучать мелодия за кадром. Однако приятно

обрадовало то, что все-таки первая - сюжетная -

составляющая была главной, и в дебри

неконтролируемой импровизации ансамбль не

углублялся. Более того, для всех инструментов,

включая перкуссию и терменвокс, были выписаны

партии. По словам Юрия Лемешева, репетиции как

таковой не было, но нью-йоркским музыкантам не

привыкать играть с листа, да и Фрэнку Лондону не

привыкать дирижировать.

Как обычно, после концерта из зала стали

спрашивать, можно ли где-нибудь купить запись

этого ансамбля, и как обычно прозвучал ответ, что

пока такой записи не существует в природе. Честно

говоря, я сомневаюсь, что музыканты ее

когда-нибудь вообще сделают. Тем более что у

Лондона уже вышли два альбома с музыкой для

фильмов, так что следующий, скорее всего, будет

нескоро.

Есть подозрение, что часть героев этого выпуска

перекочует и в следующий. Посмотрим, посмотрим...

Иван Шокин,

собственный корреспондент

"Полного джаза" в Нью-Йорке

|