В архивах Челябинской филармонии найдена уникальная запись ансамбля «Уральский диксиленд», сделанная на Челябинском областном радио 56 лет тому назад. Теперь именно её можно считать самым первым аудиодокументом важнейшего для региональной джазовой истории коллектива. Эту запись внимательно прослушала и проанализировала наш постоянный автор, директор ансамбля Наталья Риккер.

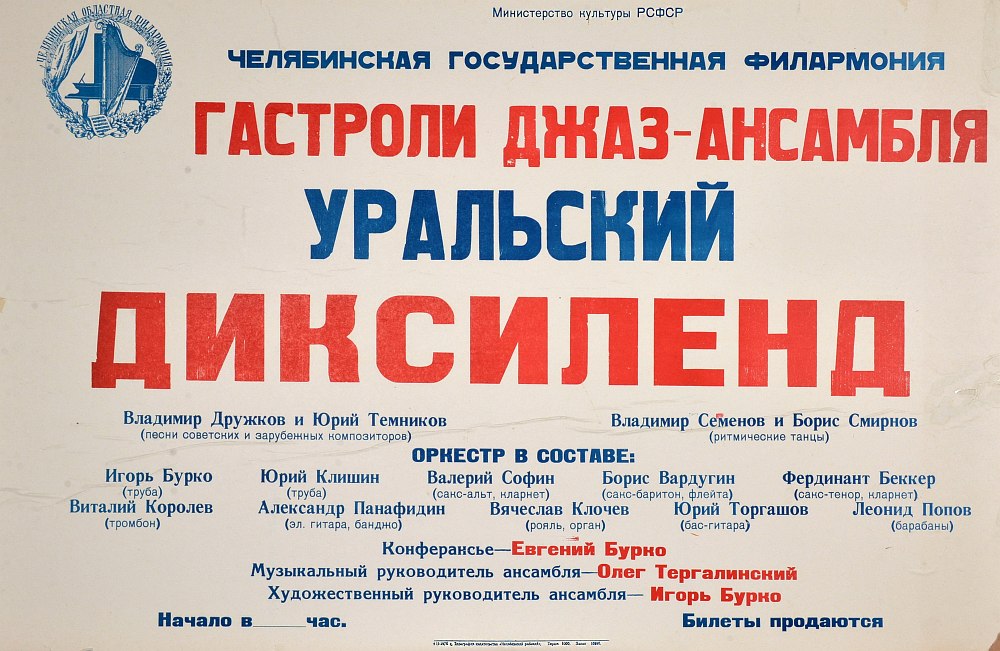

Среди отечественных коллективов, играющих традиционный джаз, «Уральский диксиленд» — долгожитель. Недавно он отметил 55-летие пышным юбилейным концертом и серией гастролей по городам страны. Минувший год мог бы быть юбилейным и для создателя «Уральского диксиленда» трубача Игоря Бурко (1944–2018), которому в 2024-м исполнилось бы 80 лет.

Всё это время оркестр никогда не прерывал своей деятельности, хотя за столь долгий период его состав многократно менялся. Но неизменной оставалась преданность традиционному джазу.

Несколько недель назад архивист Челябинской филармонии Надежда Петрова обнаружила в запасниках организации уникальную запись, сделанную «Уральским диксилендом» на Челябинской радиостудии в 1969 году — то есть, согласно официальной историографии, в год основания коллектива. Впрочем, Игорь Владимирович Бурко говорил, что история его бэнда началась раньше.

…Хронологический счётчик «Уральского диксиленда» включился в 1967 году. На гастролях в Ленинграде Бурко познакомился с руководителем популярного «Ленинградского диксиленда» Всеволодом Королёвым. Услышав, как грамотно и с драйвом свингуют ленинградцы и пообщавшись с Королёвым, Игорь твёрдо вознамерился создать свой, челябинский диксиленд.

— Ваши музыканты свинговать умеют? — спросил Королёв.

— Умеют, — не задумываясь, ответил Бурко.

— Тогда всё будет в порядке!..

Итак, в 1967 году Бурко собрал в Челябинске эстрадно-джазовый ансамбль «Радуга», в который вошли пианист Евгений Липчёнок, контрабасист Николай Вахитов, барабанщик Вячеслав Мосунов, саксофонисты Юрий Дмитриев и Игорь Белоусов, тромбонист Сергей Толстых, трубач Игорь Бурко и конферансье Евгений Бурко. Любопытно, что позитивное название отражало не только богатую звуковую палитру оркестра, но и… цвета его костюмов. Ансамблю из экономии пошили пиджаки из разноцветных лоскутов вельвета. И хотя состав просуществовал недолго, «Радуга» успела «блеснуть» на торжественном открытии дворца спорта «Юность». Выступали перед строителями спорткомплекса. А потом прошёл ещё год, прежде чем идея диксиленда получила своё настоящее воплощение. Бурко создал эстрадный ансамбль «Южный Урал». Джазмен вспоминает: «Как может джаз звучать в филармонии? — говорили мне. — О самостоятельном джазовом коллективе и речи не может быть!» Тогда я придумал такой ход: собрал эстрадный ансамбль «Южный Урал». В этом составе из восьми музыкантов и был «спрятан» диксиленд. В рамках большой концертной программы «Южного Урала» мы играли джаз.

Наталья Риккер, «Джаз в Челябинске. История с продолжением…»

(Челябинск; Белгород: КОНСТАНТА, 2019), с. 159–160.

Важность находки Надежды Петровой трудно переоценить. Первая грамзапись диксиленда была выпущена только в 1986 году после выступления «Уральского диксиленда» в Германской Демократической Республике на Дрезденском фестивале диксилендов. А в 1987-м в СССР Всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» издала долгоиграющий винил «Вернись домой, Билл Бэйли». В числе более ранних аудиодокументов, которые попадались автору — несколько записей конца 1970-х годов, сделанных на бытовые катушечные магнитофоны в концертных залах. Их пару раз выкладывали в социальных сетях бывшие участники ансамбля. Но качество этих коротких файлов оставляло желать лучшего, оно почти не давало возможности в полной мере оценить репертуар и исполнительское мастерство оркестра.

Именно по этой причине информационной основой для описания музыки «Уральского диксиленда» в первые годы его деятельности в монографии «Джаз в Челябинске. История с продолжением…» стали отнюдь не записи, а публикации о коллективе, а также многочисленные воспоминания его участников. Понять, как звучал диксиленд в начале своего пути, мы могли только по словесным описаниям Игоря Бурко, тромбониста Николая Топчего (1930–2005), барабанщика Бориса Савина (1945–2006) — словом, тех, кто стоял у истоков. И вот, наконец, неслыханная удача, практически сенсация: найдена запись «Уральского диксиленда» 1969 года!

Теперь, спустя годы, мы не только можем послушать ансамбль, но и понять, как он отвечал на требования советской цензуры, довольно изящно соединяя в единый творческий концепт традиционные темы американского джаза 1920-х, советскую массовую песню и современную эстраду.

В 46-минутной развлекательной радиопередаче исполняются «Песенка Роберта» Исаака Дунаевского из фильма «Дети капитана Гранта» (СССР, 1936), «Уральская рябинушка» Евгения Родыгина (у которой неожиданно появляется джаз-вальсовый ритм и современная аранжировка, недвусмысленно намекающая на модную в 1960-е пьесу «Take Five» Пола Дезмонда), «Люблю Урал» Ивана Шутова, «The Green Leaves of Summer» Дмитрия Тёмкина (ветераны «Уральского диксиленда» по старой традиции вслед за пластинкой фирмы «Мелодия» 1964 года, где эту пьесу играл оркестр Рэя Кониффа, называют её «Зелень лета»), диксилендовые обработки украинской народной песни «Ой не ходи, Грицю», русской народной «Травушки-муравушки». Значительное место уделено актуальной для того времени советской эстрадной песне. Солисты Юрий Темников, Лидия Вишневская, Владимир Торгашов (без каких бы то ни было джазовых интонаций, свинга, импровизации) поют «Балладу о красках» (муз. О. Фельцмана, ст. Р. Рождественского), «Отговорила роща золотая» (муз. Г. Пономаренко, ст. С. Есенина), «Тополиный пух» (муз. Ю. Саульского, ст. П. Леонидова), «Расцвела сирень-черёмуха в саду…» (муз. Ю. Милютина, ст. А. Софронова), «Ты меня, папаня, не жури» (муз. Вл. Дмитриева, ст. С. Беликова). Но всё же программа завершается джазовым стандартом «That’s A Plenty» Лью Поллака, который Игорь Бурко по неизвестной причине именует на радио «Карнавалом».

Для современного любителя джаза, буквально купающегося в разнообразии предложений мировой и российской джазовой сцены, такой набор произведений выглядит, мягко говоря, эклектично. Однако, как утверждал Игорь Владимирович, репертуар коллектива просто не мог состоять только из западной музыки. Даже слово «диксиленд» в названии на первых порах было неприемлемо.

В СССР «…все программы, выпускаемые на публичные выступления, бесконечно проверялись художественными советами концертных организаций… Существовало немало препятствий для свободного выбора, — отмечал Владимир Фейертаг. — Во-первых, было точно определено процентное соотношение между отечественным и зарубежным репертуаром — 80% было отведено русской и советской музыке, а 20% зарубежной. Во-вторых, тщательно фильтровались зарубежные авторы: на радио и телевидении всегда существовал так называемый чёрный список композиторов и исполнителей, которые позволяли себе нелестные отзывы о нашей стране. Этот список негласно существовал и в концертных организациях».

Владимир Фейертаг. Джаз в России. Краткий энциклопедический справочник.

(Санкт-Петербург: «Скифия», 2009), с. 186.

Творческий соратник и друг Бурко, заслуженный артист России Станислав Бережнов вспоминает:

Создание радиопрограммы происходило на моих глазах и при моём посильном участии. Надо было со сменой концепции менять репертуар и стиль. Идея аранжировать «Уральскую рябинушку» на 5/4 пришла мне в голову под впечатлением от «Take Five». Нарратив советской идеологии заставлял нас хоть в чём-то не отходить от политики партии. Однако новая «Рябинушка» оказалась преотличной находкой: там и собственно 5/4, и свинг в припевной части.

Позже Станислав Васильевич напишет для своих коллег джазовую аранжировку для более масштабной Фантазии на темы песен уральских композиторов.

В те годы «Диксиленду» чётко регламентировали нишу — «эстрадный коллектив». Универсальный «Южный Урал» этому определению вполне соответствовал. С ним выступали певцы, танцоры, цирковые артисты. В джазовый состав при «Южном Урале» тогда вошли «первые лица» местной эстрадно-джазовой сцены… Поначалу работали в Саратовской филармонии: ездили с концертами по области. Потом — в Куйбышеве. В родной город коллектив вернулся только в 1969 году: их оформил на работу новый директор Челябинской филармонии Пётр Семёнович Крам. По словам Бурко, произошло это почти случайно. На планёрке руководителей областных филармоний Крам вслух позавидовал директору Куйбышевской филармонии:

— У вас тут и симфонический оркестр, и эстрадные ансамбли. А у нас ничего нет!

— А чего вы плачете? Ваш эстрадный ансамбль работает у меня. Вызывайте его и оформляйте на работу!

Обкатав концертную программу на Южном Урале, его музыкальный тёзка отправился на свои первые большие гастроли на Дальний Восток. Интересно, мог ли тогда Игорь представить, что его гастрольная трасса со временем приобретёт эпический размах: длину более чем в полвека, тысячи километров, тысячи концертов?.. Сейчас, пожалуй, не найдётся города в стране, где бы не выступал «Уральский диксиленд».

Наталья Риккер, «Джаз в Челябинске. История с продолжением…»

(Челябинск; Белгород: КОНСТАНТА, 2019), с. 160–161.

Запись Челябинской радиостудии, судя по всему, представляет собой сокращённую радиоверсию концерта ансамбля «Южный Урал». Любопытно, что в эфир его пригласили «по просьбе прокатчиков Уфалейского завода по ремонту металлургического оборудования Пентюхова, Плотникова, Риккера и Логвиненко». Как представитель семьи Риккеров, могу заметить, что на этом предприятии никто из наших родственников не работал. Более того, в 1969-м ни контрабасист Владимир Риккер (1955–2019), ни барабанщик Виктор Риккер (р. 1960) ещё и представить не могли, что в будущем их судьба будет связана с ансамблем «Уральский диксиленд». Вероятно, в Верхнем Уфалее проживал очень дальний родственник или однофамилец.

Программа построена в жанре литературно-музыкального монтажа, весьма популярном тогда на советской эстраде. В качестве ведущего, так сказать, «голоса коллектива» представлен его художественный руководитель Игорь Бурко. А его старший брат, штатный конферансье «Южного Урала» Евгений Бурко (1942–2005) главным образом декламирует стихи. Под аккомпанемент популярных советских и народных мелодий, аранжированных в стилистике раннего джаза, Евгений Владимирович проникновенно читает сжатый и слегка изменённый вариант стихотворения Людмилы Татьяничевой «Живу я в глубине России» (со знаменитой кодой «В Урале Русь отражена»), оптимистические стихи «Появляется песня просто: / Из тоски, из радости, горя…» (определить их автора не удалось). Именно Евгению Владимировичу «доверили» рассказать о втором названии ансамбля — «Уральский диксиленд», объяснить значение термина «диксиленд», что артист делает довольно своеобразно: «…слово «диксиленд» должно вызывать улыбку, потому что слово это связано с весельем, с задором, с музыкой… В двух словах об этом сказать невозможно. Можно говорить очень много и ничего не сказать. Можно сказать несколько слов и выразить всё, что хочешь сказать о диксиленде…» Столь же оригинальна его трактовка истории зарождения джаза.

Полагаю, «окольная» фразеология Бурко-старшего была связана с осторожностью. Бдительная цензура тщательно проверяла всё, что выпускалось на сцену, в радио- или телеэфир.

Отдавая должное старшим товарищам — Ленинградскому диксиленду, братья Бурко указывают на региональную идентичность своего коллектива, что всецело отражает его репертуар с музыкой уральских композиторов и стихами уральской поэтессы. Игорь Бурко с чувством произносит:

Наш ансамбль очень молодой. Он организовался два года тому назад. Несмотря на это побывал с гастролями во многих городах Волги, Сибири, Дальнего Востока. И где бы мы ни были, мы старались показать красивые просторы нашего Южного Урала и широкую душу уральцев.

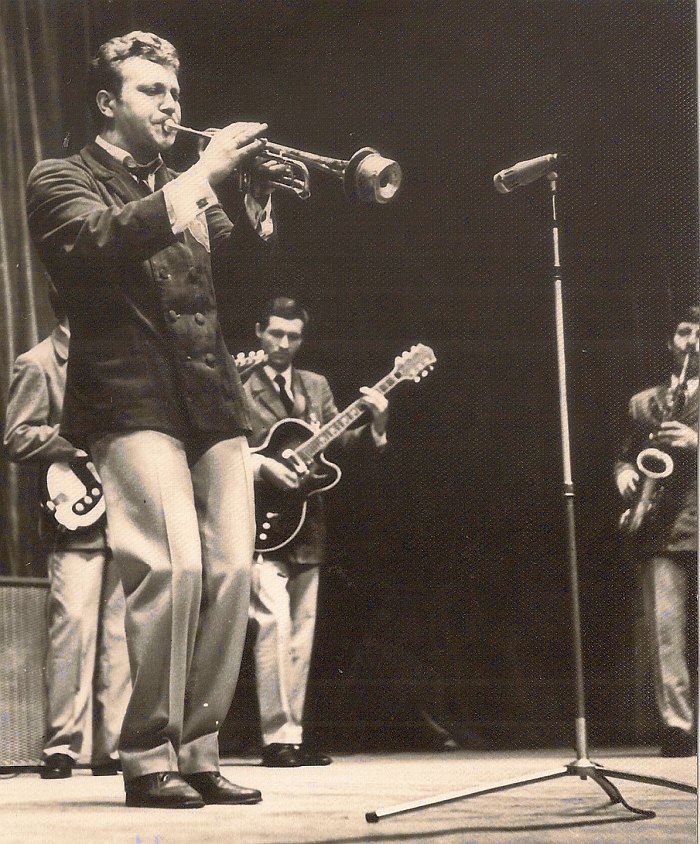

На момент записи инструментальный состав «Уральского диксиленда» представляли восемь музыкантов: Борис Савин — барабаны, Юрий Торгашов — бас-гитара, Виктор Харлапанов — электрогитара, банджо, Анатолий Долгов (настоящая фамилия Дресвянкин) — электроорган, фортепиано, Николай Топчий — тромбон, Игорь Белоусов — альт-саксофон, Валерий Софин — баритон-саксофон, кларнет, Игорь Бурко — труба. Инструменталисты не только задорно играют, но и поют на три или четыре голоса, много шутят. Чего стоит ироничный выкрик Бориса Савина в финале народной песни «Ой, не ходив бы ты, Грицю, та й на вечорницю!»

Эстрадно-песенный и стихотворный репертуар исполняли конферансье, филармонические солисты, а за оригинальный жанр отвечали эквилибрист на свободной проволоке Геннадий Козлов, жонглёр Игорь Балакин и мим Вальтер Герасимов. Фактически концерт «Южного Урала» в те годы отвечал всем требованиям жанра эстрадного концерта с его калейдоскопом коротких эффектных номеров. Позже эту же идею Игорь Бурко воплотит в конце 1970-х годов в варьете ресторана «Челябинск».

СЛУШАЕМ: молодёжный ансамбль «Южный Урал» на Челябинской радиостудии, 1969 г. Архив ОГБУК «Челябинская государственная филармония». Продолжительность 46:20

Послесловие

Творческий концепт «Южный Урал» не изменит ещё несколько лет, что подтверждают публикации об ансамбле, сделанные через три года после выхода этой радиопрограммы. В 1972 году, подводя итоги областного музыкального фестиваля «Уральские зори», художественный руководитель Челябинской филармонии Валерий Дмитриевич Стрельцов (1941–2019) обозначил вектор развития коллектива:

…Молодёжный джаз-ансамбль «Южный Урал» ещё раз убедил нас в оценке, данной ему в многочисленных рецензиях и отзывах любителей эстрады многих городов Союза. Челябинцы увидели не просто профессиональный коллектив солистов и музыкантов, а высококультурный по исполнительству ансамбль, которому могут уступить некоторые эстрадные коллективы с большой рекламой и громким именем. В выступлении их нет того упрощения и подражательства, той небрежности и лёгкости, что уводит порой в сторону от настоящего искусства эстрады. Чисто прозвучал диксиленд, репертуар был продуман и целенаправлен. Думаем послать представлять эстраду Челябинска на фестиваль джазовых ансамблей в Москву. Уже обдуман сценарный план нового представления «Южного Урала». По тематике номеров оно будет соответствовать названию ансамбля. Вся программа будет строиться на местном материале, на произведениях уральских композиторов и поэтов…

15 дней «Уральских зорь»// Вечерний Челябинск. — 1972. 29 апреля. — с. 1

В то же время у самих музыкантов зрела идея укрупнить джазовую часть концертов, о чём в интервью в том же году говорил Евгений Бурко:

…В ближайшем будущем намерены предоставить в распоряжение диксиленда целое отделение концерта. Разве не правда, что слушатели устали от гудящего звона электрогитар и за этим гулом забыли, как звучит по-настоящему хорошая песня или мелодия? А диксиленд — новая свежая струя в искусстве эстрады, позволяющая улавливать все оттенки, нюансы музыкального произведения. У нас хорошая творческая дружба с ленинградским диксилендом, коллективом, известным далеко за пределами страны. Так что ставка на диксиленд, по-моему, очень верное направление нашего «Южного Урала»…

Людмила Фёдорова. Знакомый незнакомец — «Южный Урал»// Вечерний Челябинск. — 1972. 19 апреля. — с. 1

Как видим, с курса, взятого полвека назад, «Уральский диксиленд» не сбился. В 1979 году, став дипломантом Всесоюзного конкурса артистов эстрады, ансамбль отбросил эстрадные «декорации» и сосредоточился на исполнении джазовой музыки. Впрочем, ничто эстрадное ему и сейчас не чуждо. Главное, вовремя придать популярным мелодиям ретро и современности диксилендовые или свинговые ритмы.