Другие книги о джазе на «Джаз.Ру»

Прежде чем продолжить воспоминания о дальнейшей, уже длительной поре сотрудничества с Владиком и Диксилендом, вернусь к нескольким событиям шестидесятых годов, имевшим место в «моей жизни в искусстве».

В 1960 году во время своего месячного отпуска я был «занаряжен» на работу в сочинский ресторан «Курортный», где с начала сезона уже успел поработать состав с участием Грачева, Царева, Марка Терлицкого, Юры Мушперта, но мне, к сожалению, не суждено было поиграть в этой замечательной компании не просто знакомых, а воистину близких мне друзей-музыкантов. Свой состав в ресторанной афише ребята именовали «Сегодня и ежедневно», по данному ими названию пьесы, которой они начинали вечернюю программу. Под загадочной маской скрывалась, а, скорее всего, и не скрывалась «In the Mood». Из-за того, что у многих из нас длительность очередного отпуска была существенно меньше летнего ресторанного сезона, происходила, как говорят сейчас, ротация кадров. В итоге мы с альтистом Фредом Маргулисом вылетели в Сочи, где нас ждали Норик Енгибарян, пианист; Руслан Ткачев, профессиональный трубач-алкоголик, отыгравший и у Рознера, и у Утесова; барабанщик Володя Столпер; типичный ресторанный саксофонист Витя Тихонов и совсем молодой, 19-летний басист Илья Пархачев.

Это была вполне обычная работа в достаточно престижном кабаке с колоннами и драпировками, где посетитель даже мог выбирать себе на съедение одну из плескающихся в бассейнчике рыб. Енгибарян не хотел уступать мне пианино, и играть поначалу пришлось на аккордеоне, как тогда, так и сейчас мною ненавидимом. Уж больно много сил требовалось, чтобы извлекать из него звуки! А потом – а потом! – на две недели я стал… контрабасистом. Дело в том, что Илюша Пархачев связался с вполне взрослым (ему было, наверное, под сорок) Русланом и однажды, набравшись, поздно вечером они начали куролесить всего лишь, как оказалось, перед домом… начальника сочинской милиции или управления КГБ, что еще веселее. Естественно, через несколько минут они были в кутузке. А назавтра – суд. Тогда это делалось лихо, была введена практика мгновенного заключения за мелкое хулиганство на срок до 15 суток по знаменитому указу, вышедшему в декабре какого-то года, почему попавших под эту карающую руку называли декабристами. В результате мальчишка, заявивший на суде, что, мол, на таком-то году Советской власти я не могу петь на улице? – получил «высшую меру», 15 суток. Руслан же на вопрос судьи, почему он, взрослый человек, ходит в таких узких брюках (мы все тогда ходили в пятидесятирублевых китайских х/б брюках, иногда слегка сужали их ввиду нелепейшей ширины штанин), ответил: «Извините, но за 50 рублей я не мог купить более широких». И был немедленно отпущен на свободу. В честь чего куда-то исчез на неделю, как оказалось, с портфелем шампанского и с какой-то бабой. Ему нельзя было пить, ему был вколот знаменитый «антабус», но путем проб и ошибок он нашел выход: оказалось, что питье шампанского не приводило его к летальному исходу. А Илюша оттрубил свои 15 суток, перетаскивая в сочинском порту гравий из одной кучи в другую в течение первой половины срока, а вторую неделю с такими же осужденными, как он, делал то же самое, но в обратном направлении. При этом почти всю первую половину дня он отогревался, не снимая пиджака, на пляже после ночевки в сыром каземате милиции, а после обеда шел «на работу»…

Такого рода байки тех дней запомнились больше, чем процесс ресторанного «музыкального творчества». Но изодрать пальцы до пузырей, играя на контрабасе, мне пришлось. Спасал лейкопластырь. С Фредом и Нориком играли все, что нам было приятно, не игнорируя, естественно, заказов «гулявших» в ресторане. Однажды во время работы мне пришлось срочно пересесть за пианино, чтобы находиться хотя бы боком к посетителям: в ресторан вошла группа из трех человек, среди которых был…главный инженер моего «ящика». Демонстрировать себя в качестве ресторанного «лабуха» я побоялся: ведь в сочинские рестораны захаживают и иностранцы, а там недалеко и до нежелательных контактов!.. А главное, что весь день было море, не было испепеляющего солнца, было очень приятное грузинское «Красное полусладкое». Дело происходило в самом конце сезона, мы закрывали ресторан, в городе и на пляже уже было мало народа, а посему всё было замечательно. И в середине октября эта гастроль была окончена.

Другая «выездная сессия» состоялась намного позже. Но это уже было совсем другое дело. Это был 1967 год. В это время усилиями партийно-комсомольских функционеров была развернута сеть международного молодежного туризма «Спутник». В их ведении в курортных районах страны находились типичные дома отдыха, по тем временам вполне приличного уровня, куда удавалось завлекать и иностранную «молодежь», но бывшие по сути легализованными бардаками. А музыка – джаз! – там требовалась, как и в аналогичных заведениях Сторивилла в начале века. И многие из музыкантов моего поколения с радостью отправлялись в эти «Спутники». В одном из них, «Золотая дюна», в фантастически красивой и воспетой поэтами и прозаиками Ниде, мне посчастливилось провести месяц в замечательной компании. Собрался состав: Валера Буланов, один из лучших московских барабанщиков; Витя Тютин, жизнерадостный толстяк-саксофонист; Леша Исплатовский, молодой, но вполне известный и высококвалифицированный басист; Игорь Левин, игравший на трубе, но уже тогда учившийся у Буланова и бывший его любимым учеником. Ну и я на пианино, а когда проводились «выездные мероприятия» – на аккордеоне. А еще в нашей компании был восьмилетний Ленька, сын, которого Тютин почему-то называл «вот так слон!».

Играли, к моему сожалению, немного, но если играли, то о лучшем аккомпанементе я и мечтать не мог, даже несмотря на то, что Буланов практически не просыхал. Буфетчица-литовка из соседнего Дома отдыха Совмина Литвы, не очень хорошо говорившая по-русски, видя Валеру, вместо приветствия всегда восклицала: «Валера! Бутилька!». Имелся в виду недавно появившийся в Союзе и пользовавшийся успехом сравнительно недорогой югославский «Виньяк»… Жили на всем готовом, в отдельном домике, целыми днями (с погодой в том августе невероятно повезло!) – в дюнах на берегу прохладного Балтийского моря или более теплого, но неинтересного Куршского залива по ту сторону Куршской косы… Да много пива с настоящим и дешевым тогда копченым угрем или с сыром «Рамбинас»… И с любимой музыкой, причем только с той, что нам хотелось играть, потому что репертуар никого из хозяев не интересовал…

От моего предшественника, Бори Фрумкина, у нас осталась пара кассет, на одной из которых были «The Greatest Hits» Рэя Чарльза. И многие годы уже после Ниды мы с Лешей Исплатовским и Валерой Булановым приветствовали друг друга словами «Unchain my heart!» (москвичи могли бы это проверить и сейчас, повстречав Исплатовского; Буланова, увы, уже нет). На другой был записан Джо Хендерсон, по-моему, с Хорасом Сильвером и Ли Морганом, уже продвинувшийся со своей музыкой далеко вперед от начала пятидесятых. Мы переиграли все, что на этой кассете было… Расставались с Нидой с легкой грустью и покинули ее все вместе, побыв один день в Каунасе с его потрясающим «Охотничьим кафе», где мы хорошо посидели, и заехав в красивый Вильнюс. Поезд вез нас в «лучший город Земли», занятый подготовкой к величайшему в истории всех народов и наций юбилею, к празднику трудящихся всех стран – 50-летию Советской власти, гори она синим пламенем!

Из Ниды я возвратился с небольшой бородкой, отпущенной не без желания в чем-то быть похожим на Джона Льюиса, музыка которого мне всегда нравилась своей глубиной при максимальной лаконичности и четкости фразы. Да и бороды в джазовой среде стали модным явлением. (Как не добавить, что некоторое изменение облика не осталось незамеченным службой режима моей фирмы, предложившей или побриться, или поменять фотографии на служебных пропусках; я перефотографировался.). Увидев меня при встрече на Рижском вокзале с непривычной растительностью на лице, папа, который порой бывал немногословно категоричным, лишь бросил: «С ума сошел!». Ему было трудно смириться с тем, что наступили иные tempora и иные mores. Других знаков особого внимания я не был удостоен, ведь мама с папой, точнее бабушка с дедушкой, пришли встречать своего внука, Лёньку, которого они не видели целый месяц!

А в бороде я продолжаю ходить и сейчас. Разве что цвет ее слегка изменился.

* * *

Начиная с первых дней, связанных с посещением джазовых кафе, я буквально не выпускал из рук фотоаппарат, естественно, кроме того времени, когда руки были заняты игрой на рояле. Постепенно оснащался новыми объективами к моему «Зениту», примитивными по нынешним меркам, да и по тем временам далекими от профессиональной оптики. Но достаточными для того, чтобы не только «щелкнуть» состав на сцене, но и сделать портрет того или иного музыканта, что мне хотелось и всегда нравилось. Благодаря этому увлечению собрался немалый по любительским меркам архив, кроме всего прочего помогающий иногда уточнять даты и «персоналии» тех дней и событий. Много удалось снять на джемах в «Аэлите», «Синей птице», «Молодежном», «Романтиках», начиная с 1962 года. По пять – десять пленок расходовал на фестивалях, первым из которых, где я снимал много и многих, был «Джаз-65». Печатал, конечно, не все подряд, но самое интересное и качественное, щедро раздавая основную массу фотографий друзьям, кое-что оставляя и себе.

Благодаря дружеским отношениям с фотолабораторией нашего п/я, удавалось доставать дефицитную тогда высокочувствительную фотопленку А-2, кстати, разработанную и изготавливаемую в те годы на Шосткинском комбинате специально для съемок на очередном съезде КПСС. Приличных и удобных вспышек не выпускалось, да и работать с ними как-то не было принято, хотя света в кафе всегда было мало. Многие компенсировали это применением светосильных объективов, например, модным «Гелиос-40», хорошим, но тяжеленным. А мне помогала хорошая пленка и хорошие советы моего приятеля Виктора Резникова, который умудрился расшифровать ильфордовский рецепт проявителя, повышающего чувствительность пленки в несколько раз. В его состав входил один компонент, который в магазинах химреактивов в начале шестидесятых не продавался. Опять же помогла дружба с химиками нашей фирмы, и я обеспечивал фенидоном некоторых «коллег» – любителей-фотографов. У Резникова, взявшего тогда себе за образец японскую фотографию, было много специальных фотожурналов, которые мне удавалось листать. Плюс прекрасно иллюстрированные «Look», «Life», «Stern»… Это была отличная школа! Да и то, что тогда уже делал Витя, было для меня хорошим примером, хотя и недосягаемым. Он был настоящим профессионалом, увлекшимся фотографией еще в годы учебы в «Цветмете», институте напротив нашего дома. Не зря после многих лет любительства попал в штат журнала «Советский Союз», в котором собрались одни из лучших фотокорреспондентов страны. С помощью Резникова я купил первую камеру, что была уже получше отечественного «Зенита», с хорошим японским объективом, одним словом, в своем любительском увлечении старался тоже продвигаться вперед.

На фестивалях мало сидел на месте в зале, чаще основную массу выступлений слушал – и фотографировал – из-за кулис, из оркестровой ямы, если таковая существовала, иногда с каких-то точек не с прекрасной акустикой, а с хорошим ракурсом. Однажды, в 1966 году, даже умудрился поехать на джазовый фестиваль в Ленинград один, не в составе, которого, кстати, подходящего для выхода на серьезную сцену, у меня и не было. Это был период «междуцарствия» между «Синей птицей» и моим присоединением к Диксиленду Грачева. На этом фестивале моим инструментом были две камеры. И просматривая сейчас конверты с негативами, очень хорошо вспоминаю и дебютное выступление ВИО-66 Юрия Сергеевича Саульского с Козловым, Журавским, Брилем, и трио Лукьянов-Чижик-Васильков, и оркестр Иосифа Вайнштейна с Носовым, Гольдштейном, Голощекиным, и знакомый еще по «Аэлите» «Нева-джаз-бэнд» Севы Королева, и Кунсмана с Вихаревым…

А в те дни, когда мне доводилось находиться на сцене, будь то кафе или фестивальный зал, передавал камеру в надежные руки друзей, умевших хотя бы нажать «спусковую кнопку». Следовало бы делиться с ними авторством некоторых фотографий, где в числе других фигурирую и я, но поди вспомни, кто это был. Поэтому я решил считать своими все снимки, сделанные моей камерой. Кроме одного, сделанного Баташевым и опубликованного в книге «Советский джаз», когда он буквально вырвал у меня из рук фотоаппарат, убежал на балкон и сфотографировал оркестр Вайнштейна. Автором этого снимка в книге указан я, но все лавры считаю должным отдать Баташеву, несмотря на то, что в его руках работа камеры продолжалась не более 1/30 доли секунды.

А года с 1975 появился очень прилежный посетитель многих джазовых мероприятий, в которых я участвовал, и которые проходили не только в Москве. Это был мой Ленька, большой любитель джаза, который очень часто снимал наш состав во время выступлений. Надеюсь, что он не в претензии, когда под каким-то снимком с моей физиономией, который вполне мог быть сделан сыном, стоит примечание: «Фото из архива М.Кулль». Архив-то действительно мой!

* * *

Что же было дальше? А многое было! Снялись в фильме «Новогодний подарок» на студии «Центрнаучфильм», предварительно записав фонограмму минут на двадцать, под которую шла съемка массового веселья счастливых советских людей, а мы, наряженные в расписные косоворотки, делали вид, что играем. Фильм однажды даже показали по ТВ, но видеомагнитофонов, чтобы записать и оставить внукам на память, тогда у нас не было. Потом впервые выступили на Центральном телевидении в какой-то музыкальной программе, при этом, как всегда, делалась куча дублей, всё поправляли микрофоны, расставляли нас так и сяк, продолжалось это до одури долго. Студия была предоставлена на несколько часов, но когда окончательно записали пару трех-пятиминутных пьес, оказалось что микрофон баса был отключен. Переписывать не стали, наше время записи в студии было исчерпано. Ну как не вспомнить Ильфа, у которого в записных книжках говорилось о рукописи, прошедшей 10 корректур, а в результате в отпечатанной книге на титульном листе значилось: «Британская энциклопудия»…

То ли в конце 1966, то ли в начале 1967 года, когда «вставная челюсть» Москвы – Калининский проспект – ощерилась новыми магазинами и предприятиями общепита с претензией на европейский стиль, – открылось кафе «Печора», где Диксиленду Грачева была предоставлена возможность раз в неделю, по пятницам, пленять своим искусством свет. Что мы и делали в течение почти трех лет. Состав был неизменным: Грачев, Лебедев, Царев, Кулль, Васильев, Высоцкий, Лакреев, плюс наша новая вокалистка, подруга Лени Лебедева Соня Зарипова. Она несколько лет выступала с нами и пела, по крайней мере, приятно. Было весело, народ шел на нас, зал, большой и не ахти какой уютный, был всегда практически полным. Порой было нелегко провести в кафе даже своих приятелей. Репертуар у нас был достаточно обширный, не повторяться совсем было невозможно, но мы умудрялись не утомлять слушателей однообразием. Соня была звездой, всегда проходила «на ура», особенно с такими ее хитами, как «Cheesecake», «We’ll Be Together Again».

То ли в конце 1966, то ли в начале 1967 года, когда «вставная челюсть» Москвы – Калининский проспект – ощерилась новыми магазинами и предприятиями общепита с претензией на европейский стиль, – открылось кафе «Печора», где Диксиленду Грачева была предоставлена возможность раз в неделю, по пятницам, пленять своим искусством свет. Что мы и делали в течение почти трех лет. Состав был неизменным: Грачев, Лебедев, Царев, Кулль, Васильев, Высоцкий, Лакреев, плюс наша новая вокалистка, подруга Лени Лебедева Соня Зарипова. Она несколько лет выступала с нами и пела, по крайней мере, приятно. Было весело, народ шел на нас, зал, большой и не ахти какой уютный, был всегда практически полным. Порой было нелегко провести в кафе даже своих приятелей. Репертуар у нас был достаточно обширный, не повторяться совсем было невозможно, но мы умудрялись не утомлять слушателей однообразием. Соня была звездой, всегда проходила «на ура», особенно с такими ее хитами, как «Cheesecake», «We’ll Be Together Again».

Иногда в дни нашей работы в кафе отмечали какое-либо событие. Веселых, кроме чьих-то дней рождения, почти не помню, а два печальных запомнились. В один из вечеров Володя Лучин раздал присутствующим маленькие фото Володи Журавского. Частью фотографии, которая хранится у меня до сих пор, был малый барабан с лежащей на нем гвоздикой. Мы поминали Журавского, погибшего в ужасной (а какая может быть не ужасной!) авиакатастрофе вместе с известным пародистом Виктором Чистяковым и многими десятками других людей, в том числе, детей, летевших в «Артек». Играли разную подобающую музыку, и отчетливо помню, как за рояль сел Игорь Бриль, попытался заиграть «Django», но что-то у него не заладилось. Я по-наглому заменил его и, как мне сказал Володя Столпер, с которым мы сидели рядом за столиком и который не мог придти в себя после трагедии, потому что был одним из кандидатов на эту поездку, – его мое «Django» потрясло.

Другим печальным поводом была весть о кончине Кшиштофа Комеды, когда Леша Баташев, рассказывая о нем, о его друге, не мог сдержать слезы… Всё было. Но чаще было весело. Случайно обнаруженный мною противно ржавый скрип, раздававшийся при открывании огромной оконной рамы, что была рядом с роялем, стал фирменным «соло» в каких-то пьесах. В кафе же отметили, точнее продолжали отмечать наше с Мариной новоселье, когда мы летом 1968 года переехали на Кутузовский проспект. В ту пятницу днем у нас в новой комнате собралось человек двадцать – весь Диксиленд плюс близкие друзья, и мы «гудели на всю железку». Баташев подарил мне какой-то диск из серии «Jazz Minus One» (который у меня вскоре «зажал» Юра Рычков), Владику, естественно, в связи с моим новосельем – диск «Ella and Louis», а всем вместе – не забываемую мною до сих пор песню, которая здесь, на Святой земле звучит особо актуально – «На Синайском на полуострове, где лежит государство Израиль…». А потом мы двумя партиями были доставлены Генкой Гиндиным на его «Волге» в «Печору», причем Боря Васильев ехал, свесив ноги из-за недостатка места в окно машины. Ой, что же там было дальше! Молодые были, карячыи!

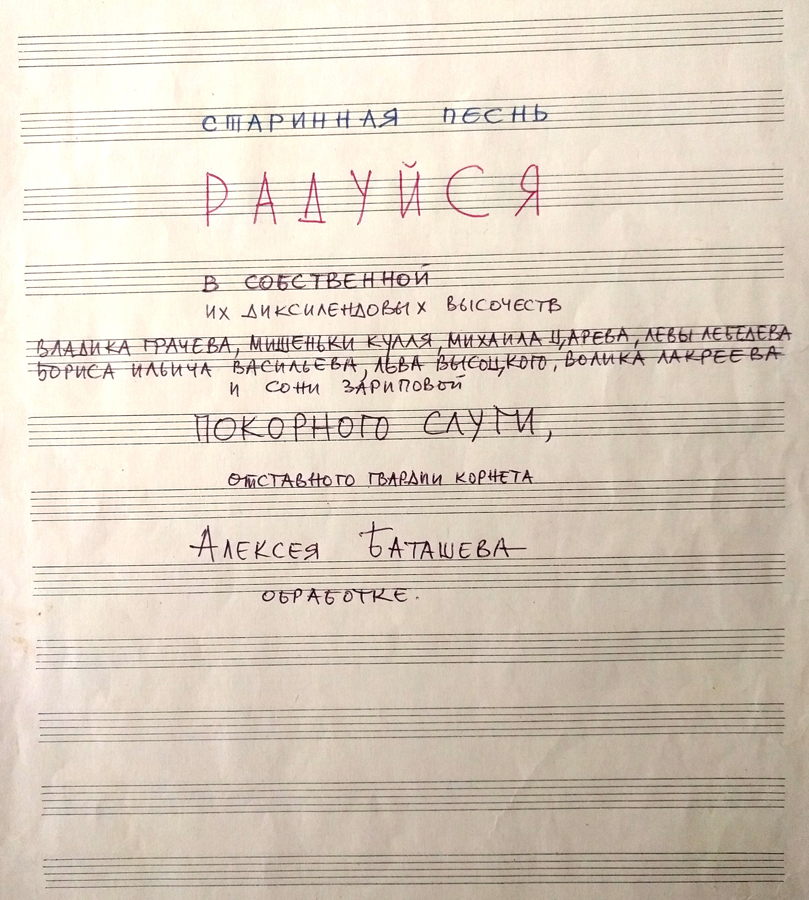

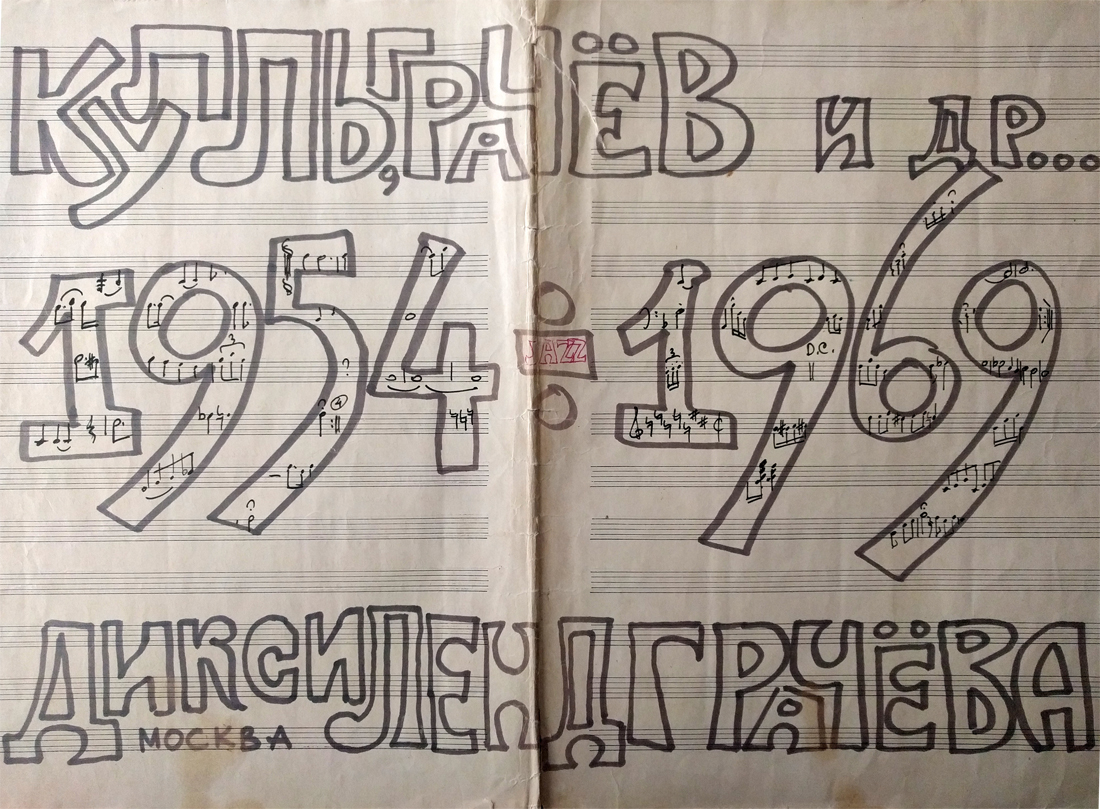

На одном событии остановлюсь подробнее, потому что для посетителей кафе в этот вечер оно было именовано как «Юбилей Диксиленда Грачева». Мы не придавали особого значения факту, что со дня нашего с Грачевым знакомства в оркестре МИХМа, которое впоследствии было переименовано в день рождения Диксиленда, прошло 15 лет. И продолжали бы не придавать, если бы не Баташев. Началось с того, что уважаемый Алексей Николаевич, взгромоздившись на сцену, зачитал некий поздравительный адрес, который приведу без купюр и в полном соответствии с оригиналом (только скобки, извините, мои), ведь я являюсь обладателем и хранителем единственного рукописного экземпляра. Итак:

Историки не сохранили точную дату, но доподлинно известно, что пятнадцать лет назад, в сентябре 1954 года, на репетиции в эстрадном оркестре одного из московских вузов, во время разучивания второй части модного фокстрота «Гольфстрим» взгляды пианиста ансамбля Михаилла (sic!) Кулля и трубача Владислава Грачева встретились. Они полюбили друг друга. Так родилось ядро будущего коллектива. Как во всяком ядерном процессе, оно через некоторое время распалось. Михаил Кулль некоторое время играл в Синей птице музыку более современную, чем он мог бы. (Леша цитирует меня: так в разговоре с ним я оценил свою игру в тот период.) Зато Грачев никогда не играл более современной музыки, чем сегодня. Не проходило ни одного московского джаз-фестиваля, чтобы диксиленд Грачева чем-нибудь не наградили. То тем, то другим. Поступали поздравления и от общественности. Грачев некоторое время ездил в персональной автомашине марки «Запорожец», Михаил Царев мог быть награжден именными часами, пионеры из собранного металлолома собрали самому молодому артисту диксиленда Лёве Лебедеву железный кларнет, Михаил Кулль недавно переехал в новую квартиру (см. выше). Были за это время и достижения в личной жизни. В ансамбле появилась женщина, свидетельство личного обаяния музыкантов именно этого ансамбля. Мы, любители и поклонники диксиленда Грачева тоже пережили много приятных мгновений. Остается лишь пожелать нам всем еще долго слушать этот замечательный веселый ансамбль.

Алексей Баташев. Сентябрь 1969 г.

Вместе с этим адресом нам были вручены ноты – партии всех инструментов Диксиленда. Содержание титульного листа излагать не буду. Фотография сделает это лучше меня.

Это была профессионально расписанная для нас «песнь» с указанием всех необходимых тонкостей и деталей. Бери и играй. Но мы в те «печорские» времена считали за излишнюю роскошь собираться на репетиции, работать с нотным материалом. Как-то попробовали сыграть, что-то не пошло, и отложили. Так и лежит по сей день у меня. Надеюсь, Леша не затаил за это обиду на нас.

Это была профессионально расписанная для нас «песнь» с указанием всех необходимых тонкостей и деталей. Бери и играй. Но мы в те «печорские» времена считали за излишнюю роскошь собираться на репетиции, работать с нотным материалом. Как-то попробовали сыграть, что-то не пошло, и отложили. Так и лежит по сей день у меня. Надеюсь, Леша не затаил за это обиду на нас.

Постоянная и регулярная работа в кафе, даже один раз в неделю, приносила лучший результат, чем любые пять или даже более выступлений подряд в праздничные дни. Довольно часто в кафе захаживали и другие музыканты, так что джемы были практически неотъемлемой частью нашей работы. Как правило, в первых «заездах» мы играли нашу программу, а последний превращался в джем-сэшн, который мог продолжаться бесконечно, если бы не администрация «Печоры». Основным их доводом был один: «Нам же еще надо после вас убирать кафе!». Старались непрерывно добавлять к репертуару что-то новое, благо образцов из классики жанра было предостаточно. Расписывали пьесы мы с Владиком и Мишей Царевым, но Грачев не особо старался, так что не менее половины новых пьес периода «Печоры» – мои («12 стульев» знаете? – 10 мои!). Вклад Царева тоже немалый, достаточно вспомнить его аранжировку навсегда вошедшей в наш репертуар темы Артура Полонского «Цветущий май». А на репетиции собирались очень редко, потому что ни у кого дома для этого условий не было, а найти подходящее помещение было очень трудно. Но всё-таки иногда репетировали, точнее, быстренько разучивали новое непосредственно перед началом работы.

* * *

Однажды в 1969 году в «нашу» пятницу в кафе привели вполне традиционный «Jazz Band of University of Illinois». Хорошо запомнился молодой, студенческого возраста пианист, который очень фирменно играл рэгтайм. Практически я впервые слушал настоящий рэгтайм «живьем» и видел, как это делается. Неудивительно, что все ребята играли хорошо – это же были студенты музыкального факультета университета, что в переводе на русский означает консерватория. А там учат и джазу. Несмотря на наше «церковно-приходское» музыкальное образование, игра Диксиленда американцами была одобрена, в джеме мы были почти равноправными.

У нас появилось несколько постоянных «точек», куда Диксиленд регулярно приглашали в праздничные дни. Запомнилась редакция журнала «Советский Союз», тогда возглавлявшегося известным журналистом и зятем Н.С.Хрущева Алексеем Ивановичем Аджубеем. Он стал нашим большим другом и почитателем после того, как мы сыграли и играли специально для него при каждом посещении любимую им козинскую «Татьяну». Вечера проходили в полуподвальном помещении редакции, называемом БКП – «Большой Коршевский подвал». Дело в том, что «Советский союз» размещался в доме, когда-то принадлежавшем Ф.А.Коршу, предпринимателю и хозяину расположенного напротив театра, ставшего в 30-х годах филиалом МХАТа. Однажды, когда в тот же вечер у нас оказалась еще одна предпраздничная халтура, Аджубей, уже слегка поддатый, заехал за нами на своей «Волге», чтобы побыстрее доставить в БКП хотя бы трио для ждущей музыку публики. И ехал очень быстро, почти не обращая внимания на сигналы светофоров. Ему это было можно!

Помещение было тесным, но атмосфера вечеров была просто потрясающей. Нас принимали как самых близких друзей, любили слушать, я даже не помню, чтобы кто-нибудь танцевал. Но прежде всего хозяева считали необходимым как следует накормить и напоить музыкантов. Почему-то мы приезжали в разгар вечера, сидячих мест за столами в узком коридоре и в помине не было. Поэтому мы обычно пристраивались… на винтовой лестнице, ведущей в подвал, и поглощали аппетитнейшую еду, которая всегда заказывалась в расположенном неподалеку ресторане «Центральный».

Среди сотрудников журнала уже было немало знакомых – журналисты Саша Колодный, Толя Салуцкий, фотокорреспондент Витя Резников, мой сосед по дому на Крымском валу. Мне было очень приятно познакомиться там с известными фотографами – Леней Бергольцевым, Юрой Транквиллицким, и даже заглянуть в их лаборатории, размещавшиеся тут же, в подвале. В «Советском союзе» мы познакомились с одним из постоянных гостей редакционных вечеров Володей Высоцким (шутили, знакомя его с Левой Высоцким), которому мне пришлось даже несколько раз аккомпанировать, когда у него под руками не оказывалось гитары. Многолетняя дружба с редакцией закончилась внезапно, когда навсегда уехала в Америку обаятельная председатель профкома Нора Бодрова, непосредственно приглашавшая нас и ведшая с нами расчеты.

То ли потому, что мне в это время приходилось не так уж часто посещать другие кафе, то ли действительно так было, но стало казаться, что примерно к 1970-му году деятельность некоторых джазовых кафе начала сворачиваться. Видимо, энтузиазм и ощущение новизны исчезли, да и Общепиту надоело содержать нерентабельные «точки». К «Печоре» это до поры до времени не относилось, мы продолжали играть. Наш состав менялся незначительно и не часто, наша история продолжалась. Мы играли достаточно много, не только в Москве, и я не расставался с Грачевым до 1985 года.

* * *

Говорить о моем профессиональном росте не имеет смысла. Профессиональным музыкантам я всегда тихо завидовал. Но и при отсутствии школы и серьезного бэкграунда можно повышать свой уровень, расширять свои знания и технические возможности, правда, для этого нужно работать, много заниматься, то есть продолжать учиться. Для чего, кроме желания, как минимум, нужно время. Порывать с достаточно успешной работой в НИИ, дававшей мне гарантированный и сравнительно неплохой заработок, я не желал. Для шага, подобного сделанному Гараняном, Козловым, Булановым, Зубовым, Володей Кулль и многими-многими другими, порвавшими с полученной специальностью и ставшими музыкантами, надо быть такими, как они. А я был другим. Вместе с временем на дорогу, работая практически всю жизнь рядом с подмосковными Люберцами, – я каждый день отдавал работе не менее 10 – 11 часов. Не говоря уже о частых, порой длительных командировках. Какие уж тут занятия! Оставалось находиться в минимально допустимой по уровню форме и поддерживать ее практической игрой в ансамбле.

К этому времени, к началу семидесятых, я уже поднабрался опыта и в традиционном джазе и не выпадал из состава. С Владиком мы разговаривали на одном языке и понимали друг друга с полуслова. Следует также иметь в виду и то, что наш диксиленд на 100% состоял из таких же, как я, любителей, что могло быть позволительным разве что в традиционном джазе, берущем задором, напором, игрой «от печенки» в большей степени, чем виртуозностью и профессиональным мастерством. Еще и поэтому мы все были на равных. Совсем не исключаю, что к нам и к таким же, как мы, некоторые относились пренебрежительно, мол, чего с них, любителей (инженеров!) взять! Однако, опыт общения с коллегами из традиционного цеха – ленинградцами, рижанами, венграми, поляками и другими музыкантами, говорит о другом: мы нравились, мы играли «стильно», на хорошем уровне, и получали не только комплименты, но и высокие оценки профессионалов. Конечно, основа успеха принадлежала Грачеву, немногословному как в речи, так и в музыке. Каждый его звук, каждая его предельно лаконичная фраза были невероятно емкими, были духом нашей музыки. Все остальные были менее ярким, неплохим, но приложением к тому, что делал Папа-Грачев, разве что вскоре заметной фигурой стал Леня Лебедев. Оценивая свое место в Диксиленде, думаю, что я в большей степени символизировал букву (в отличие от духа) нашего джаза.

Я не собираюсь петь нашему составу гимны и говорить о том, какие мы молодцы, я не хуже других знал наши недостатки и слабые стороны. И путь в музыку и на сцену, предназначенную для профессионалов, таких музыкантов-любителей, как я, как Владик Грачев, как Сева Данилочкин – не самый лучший пример для подражания. Но такова была воля судьбы. И такое было время, безальтернативное. Хочу лишь констатировать, что в течение 60-х годов Диксиленд Грачева непрерывно прогрессировал и к началу семидесятых достиг достаточно высокого уровня, когда было не стыдно выступить перед любой аудиторией. А это значит, что росли все мы, в том числе и я, перешагивая на следующие ступеньки своего восхождения.

* * *

В 1969 году состоялась наша первая гастроль «далеко от Москвы». Нас пригласили на несколько дней в Академгородок Сибирского отделения Академии наук СССР (уф!), короче, в Новосибирский Академгородок, научный центр и «рассадник вольнодумства». Место показалось райским, прием был очень теплым. Отыграли пару вечеров в Доме культуры, планировались, но не состоялись ночные посиделки в известном кафе «Интеграл», а один дневной концерт дали в самом Новосибирске, в строительном институте. В этой поездке, по-моему, я впервые взял на себя – или на меня возложили – функцию ведущего наших концертов. Раньше, когда это требовалось, о джазе вообще и о нас в частности рассказывал Лева Высоцкий, но почему-то роль ведущего перешла ко мне и навсегда оставалась моей.

В том же году по приглашению Натана Лейтеса, бессменно возглавлявшего джаз-клуб «Квадрат», мы впервые участвовали в ленинградском фестивале «Белые ночи». Где и как играли в фестивальной программе, уже традиционно не запомнилось. Но гостиница Василеостровского рынка, в которой разместили нас гостеприимные хозяева, была выше всяких оценок: вместе с ансамблем Виталия Шеманкова нас поселили… в двенадцатиместном «люксе». А самое яркое впечатление оставила ночная прогулка по Финскому заливу на знаменитом «джазовом пароходе». Отплытие, когда в полночь на носу теплоходика собрались практически все играющие духовики, банджисты и барабанщики с малыми барабанами, независимо от вкусов и привязанностей музыкантов, и грянувшее над вечерним бескрайним заливом тысячеголосое «I’ve Found a New Baby» – это было потрясающе! А потом целая ночь музыки. И не без «приёма вовнутрь» – как же иначе! «Модернисты» оккупировали носовой салон, где стояло пианино, а «диксилендщики» наяривали в кормовом. Если в истории известны войны «на истощение», то это был «джем на истощение». Играли все и всё, под утро значительная часть тут же, на скамейках дремала, у меня даже есть фото, где, облокотившись на Марину с одной стороны, «кемарю» я, а с другой – Соня Зарипова. Один только замечательный ленинградский тромбонист Сима Островский, сидя на какой-то приступке, не обращая внимания ни на кого, продолжал свои нескончаемые импровизации. Он вообще считался ленинградцами «кошкой, гуляющей самой по себе».

А осенью того же 1969 года мне довелось съездить в Ленинград на очередной фестиваль, но не с Диксилендом, а… вдвоем с Баташевым. Во второй и последний раз – на фестиваль в качестве слушателя. Было много интересного, я фотографировал вволю, до сегодняшнего дня сохранились фото Кунсмана, Вихарева, Мемхеса, Бержакова. Но самым интересным для меня было посещение кафе «Белые ночи», где довелось единственный раз поиграть с Ромой Кунсманом. После этого я общался с ним всего лишь один раз, у него дома в Бней Браке, очень религиозном городе, примыкающем к Тель Авиву, вскоре после моего приезда в Израиль в 1999 году. Я привез с собой и подарил Роме сделанные тогда в Ленинграде фотографии, а его жена, сравнивая фото тридцатилетней давности с оригиналом, категорически утверждала: «Это не он!». Как это ни странно, запомнил, что одной из сыгранных с Кунсманом вещей была «What’s New». На барабанах и басу играли неизвестные мне ребята, игралось просто приятно, но в какой-то момент во время моего соло я вдруг почувствовал, что меня как будто подхватили на руки и понесли, так всё стало легко и хорошо получаться. Оказалось, что посреди вещи контрабас взял Юра Маркин. Это был «совсем другой коленкор» ритма!

На обратном пути, в ночном поезде Ленинград – Москва, московские джазмены, как разбаловавшиеся дети, развлекались в коридоре купейного вагона дуэльной перестрелкой шариками от настольного тенниса с помощью купленных буквально всеми пластмассовых пистолетов, игрушек для детей младшего школьного возраста…

Наш состав оставался неизменным до 1972 года. А потом Мишу Царева сменил Игорь Заверткин. Царев перешел из Минфина на работу в АПН (Агенство печати «Новости») на какую-то бухгалтерскую должность, но – в корпункте в Египте. Такую возможность упускать было нельзя, выезд за границу оставался высокой государственной наградой, даже если это была любая заштатная страна. Тем более, не на недельку – месячишко, а на приличный срок, исчисляемый не одним годом. Интересно, что там Царев впервые всерьез взял в руки фотоаппарат, скорее всего, «Зоркий» или «Зенит», и даже присылал свои снимки в АПН. С камерой он не расстается до настоящего времени, умудрившись превратить фотосъемку в дополнительную специальность, приносящую небольшой доход. Он стал специалистом в современной цифровой фотографии. А вот тромбон он с тех пор в руки не брал. После Египта ему пришлось уезжать за границу еще раз и уже было «не до грибов». А жаль. Царев в Диксиленде всегда символизировал порядок и стабильность. Это совсем не значит, что он играл одно и то же в каждой вещи каждый раз, отнюдь. Но во всех тутти он играл всегда грамотно и правильно, а тромбон – один из блоков гармонического фундамента такого ансамбля. Мы с ним продолжаем поддерживать постоянную связь, и Михаил Иванович остается одним из немногих близких мне людей из той эпохи.

В 1970 году было еще одно, заметное для нас, но, видимо, прошедшее мимо внимания московской «музыкальной общественности» событие. Может быть, и пустяковое, но событие. В журнале «Советский Союз», с которым мы, если вы помните, длительное время дружили, была напечатана двухстраничная статья о «Московском Диксиленде». Статья сопровождалась несколькими фотографиями, в том числе фото Сони Зариповой в пол-листа. Мы так и не нашли этот номер журнала на русском языке, но у Владика были страницы со статьей, кажется, на испанском, а у меня сохранился английский вариант. Нас после этого, разумеется, не стали приглашать на гастроли в испано- или англоязычные страны, но – было приятно, хотя бы только потому, что это была первая «пресса» о нас. Впечатление о публикации не испортили даже многочисленные неточности, путаница в именах и фамилиях, перечень подвигов, которых у нас не было. Но эти мелочи никого не волновали. Мы могли впервые прочесть о себе в журнале, издававшемся для Запада на глянцевой бумаге, на одном развороте со статьей о великой хоккейной «тройке» – Владимире Петрове, Борисе Михайлове и… Евгении Харламове – и здесь не обошлось без очепаток: любители хоккея еще помнят этих хоккеистов и, в первую очередь, великого Валерия Харламова.

* * *

В 1970 году Алик (Альберт) Мелконов предложил мне и Лене Лебедеву съездить с ним на фестиваль в Горький. Диксиленд Мелконова уже пользовался успехом в Москве, это был второй – и по порядку, и по качеству, а по тем временам второй и последний московский состав, игравший традиционный джаз. Мелконов был приверженцем такого и только такого джаза, и в этом стиле он был неплох. Правда, составы у Алика стабильностью не отличались, кто только в них не перебывал! В эти годы с ним сотрудничал Сева Данилочкин, по любви или в знак признательности за возможность пользоваться каким-то казенным баритон-саксофоном, не знаю. Из пианиста диксиленда Сева быстро превратился в баритон-саксофониста, в дальнейшем очень хорошего и известного (я его ставлю на четвертое место после Джерри Маллигена, Гарри Карни и Сержа Чалоффа, прав я или нет?). У Мелконова было много поклонников и хороших знакомых не только в Москве. На выступления в некоторые города его приглашали чаще нас. И вот ему предложили поездку в Горький, где намечался серьезный фестиваль. А состава практически нет! В итоге получилась сборная команда: Мелконов, труба; Лебедев, кларнет; Володя Куус, контрабас; Володя Зайцев, барабаны, и я. Тромбониста в Москве не нашли, пришлось на месте пользоваться услугами кого-то из горьковчан. Собрались пару раз, Алик выбрал наиболее выигрышные для него темы, договорились об условностях и – вперед, на Восток!

Фестиваль в Горьком действительно оказался очень представительным и хорошо организованным. Несколько вечерних концертов, послеконцертные джемы, днем – «школа» уже признанных мастеров и мастер-классы. Традиционная пятиэтажная гостиница «гудела» бы целые дни и ночи, но в один прекрасный момент, слыша наше музицирование в одном из номеров по окончании трудового дня, прилетел администратор с криком: «Замолчите! И чтобы было тихо! ЦСКА спит!!!». Мы оказались в одной гостинице с хоккейной командой, приехавшей из Москвы на очередной матч чемпионата страны с горьковским «Торпедо». Пришлось замолчать. Или узнали бы, что такое тренер Тарасов во гневе. Но все равно было весело и интересно. Понаехали музыканты из многих городов страны. Впервые услышал и познакомился со Славой Ганелиным и Вадимом Вядро, получил удовольствие от выступления Миши Рура, который пел блюз на настоящем английском (нам лет через пять довелось поработать вместе в какой-то поездке). Был поражен биг-бэндом, который привез из Калининграда Сергей Гурбелошвили. В нем играли совсем молодые ребята, но играли отлично, особенно понравилась группа трубачей. Это была очень хорошая копия оркестра Бадди Рича, записи которого незадолго до этого появились в Москве и произвели на меня ошарашивающее впечатление. Пела Валя Пономарева, по-моему, с днепропетровским биг-бэндом. В Горьком я подружился и с удовольствием поиграл в джеме на прощальном вечере с ребятами из «Донбасса» Валерия Колесникова.

Забегая вперед вперед на 35 лет, хочу рассказать об одной интересной встрече. В январе 2006 года известный организатор многочисленных фестивалей в далеком Красноярске, Яша Айзенберг, незадолго до того поменявший место жительства на город Ришон Лецион в Израиле, «продолжая дело это», устроил фестивальчик под названием «Играют ветераны советского и израильского джаза». О самом мероприятии есть отдельная публикация. Главное другое: вдруг на сцену выходит скрипач, точнее, альтист, которого представляют: «Борис Савчук». Вспомнил без промедления, что познакомился с ним тогда, в Горьком, где его игра в составе донецкого ансамбля понравилась не только мне. И любопытно, что он меня тоже признал! Сейчас мы с ним, как говорится, на связи, и меня не покидает мыслишка поиграть однажды вместе.

Оперативно, с каждодневными отчетами, работала пресса. В местной (а Горький был областным городом!) молодежной газете, наверняка, «органе Обкома комсомола» – регулярные материалы о концертах фестиваля. Запомнил имя корреспондентки, писавшей эти заметки,– Рина Звягина, которую Леша Козлов назвал лучшей советской джазовой журналисткой. От фестиваля осталась целая серия веселых фотографий, сделанных на заключительном вечере в большом и малоуютном кафе воронежцем Геннадием Шакиным. Например, фото, где в живописной куче одни очкастые или одни бородатые. Будучи близоруким и обладая после пребывания в Ниде бороденкой, я оказался на обоих снимках:

«Диксиленд Мелконова» был принят хорошо. Кроме нас и хорошего состава ленинградца Алексея Канунникова, других традиционных составов вроде бы и не было. А наш Леня Лебедев по решению жюри фестиваля получил то ли диплом, то ли грамоту за второе место среди кларнетистов. Тоже приятно.

* * *

Советские любители джаза не были избалованы визитами в нашу страну известных западных (читай: американских) джазовых музыкантов. Скорее всего, для чиновников самого высокого ранга, ведавших культурным обменом между СССР и США, слово джаз никак не связывалось с понятием культуры. Только в 1962 году Госдепу удалось устроить гастроли в нашей стране оркестра Бенни Гудмена, сопровождавшиеся развернутой в прессе шпионской истерией. В Москве концерты проходили в сравнительно небольшом зале, и лишь немногие смогли услышать живьем популярнейший биг-бэнд. Я, к сожалению, в их число не попал. Лишь изредка столицу посещали отдельные музыканты, обычно в качестве гостей посольства США, а не как гастролеры. Счастливчики могли пообщаться с ними и послушать их выступления в посольстве, иногда – на устраивавшихся встречах в Союзе композиторов, а порой – и в кафе «Молодежное». Поэтому известие о гастролях оркестра Эллингтона осенью 1971 года было воспринято как нечто невообразимое. Можно представить себе, что для нас значило имя Дюка и имена известных всему музыкальному миру его ведущих солистов.

В Москве один концерт (или два?) должен был состояться в Театре эстрады, а еще несколько – во Дворце спорта в Лужниках. Купить билеты в Театр эстрады было практически невозможно, а слушать в Лужниках было почти равноценно радиотрансляции, имея в виду качество озвучивания огромного спортивного зала. Зная, что турне Эллингтона должно начаться с Минска и не будучи уверенным в том, что удастся попасть на концерт в Москве, Вова, братишка, уже много разъезжавший по стране с Кобзоном и знакомый с администраторами, работниками телевидения, корреспондентами и прочей околомузыкальной публикой очень многих городов, поступил просто. Он связался с знающим его режиссером минского ТВ и попросил его достать несколько билетов. Просьба была выполнена, осталось только прокатиться в столицу Белоруссии на одни сутки. Я тоже изъявил желание принять участие в поездке, но решил совместить приятное с полезным. Дело в том, что в течение многих лет фирма, где я трудился, была тесно связана с большим заводом, на котором наши разработки «шли в серию». Этот завод располагался рядом со Смоленском, и в течение многих-многих лет командировки туда были регулярным, хотя и не очень приятным, занятием. От Смоленска до Минска – рукой подать! Зато можно, посетив завод, решив неизбежные вопросы и отметив командировку, сэкономить на железнодорожных билетах некую сумму. Так я и сделал, и, как мы договорились, встретились в день концерта в минской гостинице, где остановился оркестр Эллингтона и где, приехав накануне, успели выспаться Вова, тромбонист Саша Сухих и кто-то еще из московских музыкантов.

Встретившись после полудня, мы уселись в буфете рядом с гостиничным рестораном, куда через некоторое время начали направляться легко различимые, в том числе и по цвету кожи, оркестранты. Поздоровались с Кути Уильямсом, получив от него пожелание приятного аппетита, кивнули еще кому-то и, осмелев, пригласили за наш стол уже не очень твердо державшегося на ногах Пола Гонзалвеса. Он в свою очередь усадил рядом с нами Норриса Тёрни, сравнительно молодого саксофониста. И это застолье продолжалось почти до того времени, когда и нам, и музыкантам пришла пора собираться на концерт. Как и о чем мы беседовали со знаменитостями, по прошествии тридцати пяти лет вспомнить трудно, но для поддержания беседы нашего английского хватило. Скажу честно, я слегка сторонился тесного общения с американцами (вторая форма допуска, совсем свеженькое посещение оборонного завода – вполне достаточно для принятия ко мне серьезных мер по линии госбезопасности!), но все-таки общался. С перерывом, когда я покинул гостиницу на часок, а то и больше, прогулялся по городу, а, возвратившись, узнал, что непрекращающееся застолье в компании с эллингтоновскими оркестрантами могло быть прекращено внезапным вмешательством одного из администраторов гостиницы со словами «Хватит вам спаивать музыкантов!». Перед расставанием к нам подсел Хэрольд Эшби – почему-то нам везло на саксофонистов, хотя Саше Сухих, естественно, хотелось встретиться со своими коллегами, – подарил свою фотографию, на которой расписался и он, и Тёрни, и дружеская встреча была закончена. К счастью для нас, без последствий. Впрочем, к одному из последствий мы все-таки были причастны. Оркестр выступал в типовом Дворце спорта, но в отличие от московского, сцена в нем располагалась вдоль длинной стороны арены, поэтому расстояние до сцены даже от дальних рядов амфитеатра было терпимым. Итак, концерт начинается, а одно место в группе саксофонов пустует, место Пола Гонзалвеса, который появился уже под звуки музыки из-за расположенной очень далеко кулисы. Его походка выдавала его состояние… Уже потом нам стало известно, что с ним это было не в первый и не в последний раз. Но на том концерте мы чувствовали, что в происходящем – только наша вина. Знатоки утешали, что и без нашей помощи Пол мог бы набраться не меньше, но…

Концерт был очень хороший, все было и видно, и слышно. И было удивительное ощущение новизны восприятия почти всего, что вроде бы уже и известно, и знакомо. И приятная узнаваемость солистов – Гарри Карни, Рассела Прокоупа, Пола Гонзалвеса (несмотря ни на что!) и, конечно, самого Маэстро Эллингтона. Праздник состоялся.

А в Москве я бы мог еще раз послушать Эллингтона на одном из выступлений в Лужниках. Два билета были предложены мне Лешей Баташевым, я их принял с благодарностью, но решил, что впечатлений от одной встречи мне вполне достаточно, и отправил на свидание с классиком джаза Марину и Лёню.

Опытом предстоличного посещения концерта заокеанской звезды, вероятно, следовало бы воспользоваться и в 1974 году, когда в Союз приехало трио Оскара Питерсона. Кое-кто из москвичей сообразил, что синица в Таллине лучше, чем журавль в Москве, и они были вознаграждены великолепным концертом, которого нам в столице послушать так и не удалось. Прекрасно помню почти суточное стояние в организованной любителями джаза и возглавляемой Герой Бахчиевым очереди в кассу Театра эстрады, веселую ночь и успешное утреннее противостояние другой очереди, в которой преобладали явные билетные спекулянты, и долгожданное получение четырех билетов, по два на два концерта, и томительное ожидание первого из них. Этот день наступил. Идем с Мариной за часок до начала от метро «Библиотека им.Ленина» через Большой Каменный мост, навстречу – Алик Мелконов. «Вы куда?» – «На концерт, вестимо» – «Можете возвращаться, концерта не будет!». Решили, что Алик пошутил из зависти, что мы обладаем билетами. А оказалось, что концерта действительно не будет. Трио в полном составе покинуло «гостеприимный» город, совершенно законно обидевшись на оказанный им прием. Подробности этого события хорошо известны и не стоит их пересказывать. Два билета я возвратил в кассу, а два (более дешевых) оставил себе на память. Память не о долгожданном концерте, а о бездарности и совковой тупости тех, кто руководил советской культурой.

* * *

В 1972–1973 годах происходят очередные «изменения в составе команды». Лебедев отправляется служить в ряды доблестной и непобедимой Советской армии. Как-то удивительно спокойно, без сцен и конфликта, расстаемся с Высоцким. На смену им в состав возвращается Игорь Воронов и берем бас-гитариста Мишу Атаманова, тоже из инженеров, из «Курчатника», Института атомной энергии им. Курчатова. А Воронов – это всегда щеголь, денди, с американской улыбкой, представительный и привлекательный, умеющий вести себя достойно в любой ситуации. Не мудрено, положение обязывало: он работал в одной из «контор» Министерства внешней торговли, в «Лесэкспорте». Естественно, время от времени выезжал за границу, однажды даже сопровождал Предсовмина Косыгина в поездке куда-то, то ли в Иран, то ли в Ирак. Там он себе, как полагается, сначала заказал по каталогу, а потом и купил тенор, настоящий «Selmer». Игорь с кларнетом отдаленно напоминал Бенни Гудмена и всячески старался это подчеркивать. Играл он вполне подходяще нашему уровню, его кларнет звучал более архаично, чем лебедевский, это придавало какие-то новые черты ансамблю. Атаманов играл на бас-гитаре, поэтому и характер, и энергия звучания баса стали новыми, более напористыми и более разнообразными, чем это было у Высоцкого.

В это же время с нами изредка начинает играть на баритон-саксофоне, вызывая ревность и притязания Мелконова, Сева Данилочкин. Иногда баритон исполнял нижний голос, близкий к тромбоновой партии, иногда он брал на себя роль тубы, столь популярной в традиционном джазе. Было интересно расписывать тутти некоторых пьес на четыре голоса. Во всех случаях, будучи на редкость музыкальным человеком, Сева находил своему инструменту самое правильное место в ансамбле, умудряясь не пересекаться с порой непредсказуемым тромбоном Заверткина.

Хочу остановиться еще на одном новшестве в нашем составе, которым мы обязаны всегда веселому и «заводному» Волику Лакрееву. По его инициативе и за его трудовые грòши были приобретены сразу две… обычные оцинкованные стиральные доски. Washboard – не новость в традиционном джазе, но московские «традиционалисты» еще не дошли до этого. А Волик дошел. Сохранившаяся фотография свидетельствует о том, что это произошло в 1971 году. И с тех пор у нас, скорее шутки ради, иногда вместо ударных звучала стиральная доска. Если «вошбордисты» обычно играли надетыми на пальцы наперстками, то Лакреев использовал «смычок», сделанный из черенка алюминиевой ложки. Иногда на время соло Лакреева на его место садился Владик, ему всегда нравилось играть на барабанах. Грачев даже написал «Концерт для стиральной доски с диксилендом», проходивший с неизменным успехом.

А теперь один из случаев, имевших место в связи с этим инструментом. Деревянное обрамление доски я украсил выжженными узорами и надписью на «деке» якобы названия фирмы – «МУЗТРЕСТ» (это название часто встречалось на сделанных до войны ленинградских пианино бывшей фирмы «Беккер»), и Лакреев даже сшил для нее чехол. Итак, однажды едем на какой-то вечер, едем в такси, а выгружаясь, случайно оставляем доску в машине. Я представляю себе удивление таксиста, обнаружившего её! Когда спохватились, от машины и следов не осталось. А наше выступление должен был вести Леша Баташев. Узнав о произошедшем и рассказывая о нас, он с огорчением отметил, что одного из солирующих инструментов, очень ценного инструмента, сегодня не будет, ибо, по его словам, «ценности, как известно, хитятся». В дальнейшем, имея еще одну, запасную доску, мы восполнили утрату, но это уже была washboard фирмы «AMATI»…

Формально – с 1967 года, по сути – несколько позже начинает функционировать джазовая студия в Доме культуры «Москворечье», который многие поначалу называли «ДК МИФИ», бессменным руководителем которой – от студии МИФИ до Московского колледжа джазовой музыки, – был Юрий Павлович Козырев. На этой выдающейся в истории московского джаза фигуре я не буду останавливаться, о нем многое сказано и написано лучше, чем мог бы сказать я. Отмечу только, что он был прекрасным организатором и прирожденным руководителем. Он создал настоящие творческие коллективы педагогов, он создал первое подлинно джазовое учебное заведение в стране. За одну только возможность регулярно участвовать в студийных фестивалях московские и не только московские музыканты должны быть ему благодарны. Стоит добавить, что Козырев при этом был кандидатом наук и доцентом МИФИ. Для настоящего повествования более важно, что мы начали постоянно принимать участие в регулярно проводимых Студией фестивалях – весенних, осенних, выездных. Это был хороший стимул для непрерывного обновления программы, что мы более или менее успешно делали, и хорошая возможность для поддержания ансамблевой формы. Где-то находили помещение для репетиций, иногда – в Студии, и старались раз в неделю собираться, чтобы разучить новые пьесы из фондов традиционного джаза. До поры до времени это нам удавалось, во всяком случае до конца 70-х годов мы оставались в форме и достаточно успешно выступали на фестивалях и в гастрольных поездках, которые нам иногда устраивали. Но к началу 80-х стала сказываться старая болезнь мира искусства, не обошедшая стороной и некоторых из нас, – любовь, порой чрезмерная, к выпивке. На этом печальном явлении я еще остановлюсь, а пока мы играем, гастролируем и радуемся жизни.

Запомнилась поездка на пару дней в Дубну, где в передней линии было четыре инструмента: Грачев, уже или еще Лебедев, Заверткин, Данилочкин, – а в ритм-группе в дополнение к Атаманову – туба, Леша, кажется, Колесников, по-ассирийски черный человек. Это был почти улично-духовой новоорлеанский джаз. И звучало ведь!

Порезвились на встрече в новом кафе «Времена года» в ЦПКиО с популярным в Европе венгерским «Бенко-диксилендом». Начались сразу же разговоры о том, что, мол, приезжайте к нам в Будапешт, успешные гастроли гарантируем… Принять-то они нас могли, но для этого нас должен кто-то отправить! А этим «кто-то» все было так «до лампочки», что не имело смысла даже начинать разговоры на эту тему, да и неизвестно, с кем. Не следует также забывать, что в нашем трудовом коллективе в это время двое были с допусками…

А наш хороший друг, председатель одного из ленинградских джаз-клубов Вадим Юрченков совершенно неожиданно предложил нам поездку с концертами в Куйбышев на несколько дней. Привез с собой из Ленинграда ресторанную певицу Светлану Плотникову, слегка певшую джаз, и Мишу Рура, о котором я уже упоминал. Он очень прилично пел блюзы, аккомпанируя себе на рояле, а иногда солируя в нашем сопровождении. Я не имел никакого представления о дальнейшей судьбе Руры, интеллигентнейшего человека и хорошего музыканта, знавшего, кроме всего прочего, в совершенстве английский. Вечерами из номера куйбышевской гостиницы, в которой он жил с Юрченковым, доносились не всем понятные тексты: они вдвоем по очереди читали Библию на английском языке. Логично было предположить, что при первой же возможности он уехал куда-нибудь за границу. Так и оказалось. В 1974 году он уехал в США. Но совсем недавно я узнал, что прожив там двадцать четыре года, он скончался после тяжелейшей болезни. Ему было всего 51…

В Куйбышеве в самый разгар зимы мы разъезжали на холодном ПАЗике, в перерывах между переездами давали концерты, обычно в двух отделениях, в НИИ и учебных институтах. Вадим вёл программу и выглядел всегда очень представительно. Ночевали в старой, наверное дореволюционной гостинице, удобства были соответствующие, разве что не находились во дворе. Утром на подоконнике намерзал многосантиметровый слой льда, однажды в него вмерзла случайно невыпитая бутылка водки, которую из него пришлось выламывать. Температура содержимого на его судьбу не повлияла.

Последний концерт мы дали на Безымянке, в огромном Доме культуры этого промышленного района Куйбышева. Первое отделение отыграли ни шатко ни валко, в зале поначалу было немного народа, собирались постепенно. Чтобы поднять настроение, в перерыве мы «приняли». Похоже, «приняли» хорошо. И соответственно заиграли в полную силу. Кроме вокальных номеров Плотниковой, включавших впервые услышанную мной от нее «Дорогой длинною», осмелели и в завершение второго отделения все вместе спели нашу любимую и исполняемую обычно в более дружеской и тесной обстановке лещенковскую «На столе бутылки-рюмочки». На чем выступление окончилось под бурные аплодисменты. После опускания занавеса на сцену поднялся «большой босс» – секретарь Безымянского райкома партии. Поблагодарил, пожал ручки, но перед уходом, как бы походя, спросил: «А что это вы за белогвардейщину такую спели в конце?». Ответа не последовало, да он и не требовался. А назавтра в газете «Куйбышевский рабочий» появилась весьма хвалебная заметка о концерте, с подробным описанием достоинств каждого в отдельности и всех вместе и с замечательной фразой: «…Почему-то ансамбль (или оркестр, не помню) во втором отделении звучал гораздо лучше, чем в первом…». Вот и спорь теперь о пользе или вреде алкоголя… Кстати, в Куйбышеве играли в таком составе: Грачев, Лебедев, Заверткин, Васильев, Кулль, Атаманов, Лакреев.

Были и еще веселые поездки, к одной из них, в Сызрань в 1975 году, тоже с Юрченковым, по его настоянию даже приобрели форму – купили недорогие венгерские костюмы с синими, смахивающими на джинсы брюками и такого же цвета пиджаками, но еще в красную клеточку. Мы уже стали выглядеть ансамблеподобно, а лидер, Владислав Павлович, выступал в своем обычном эстрадно-парадно-концертно-выходном еще потому, что на него не нашлось такого же, как у нас, костюма его размера.

* * *

Другие книги о джазе на «Джаз.Ру»