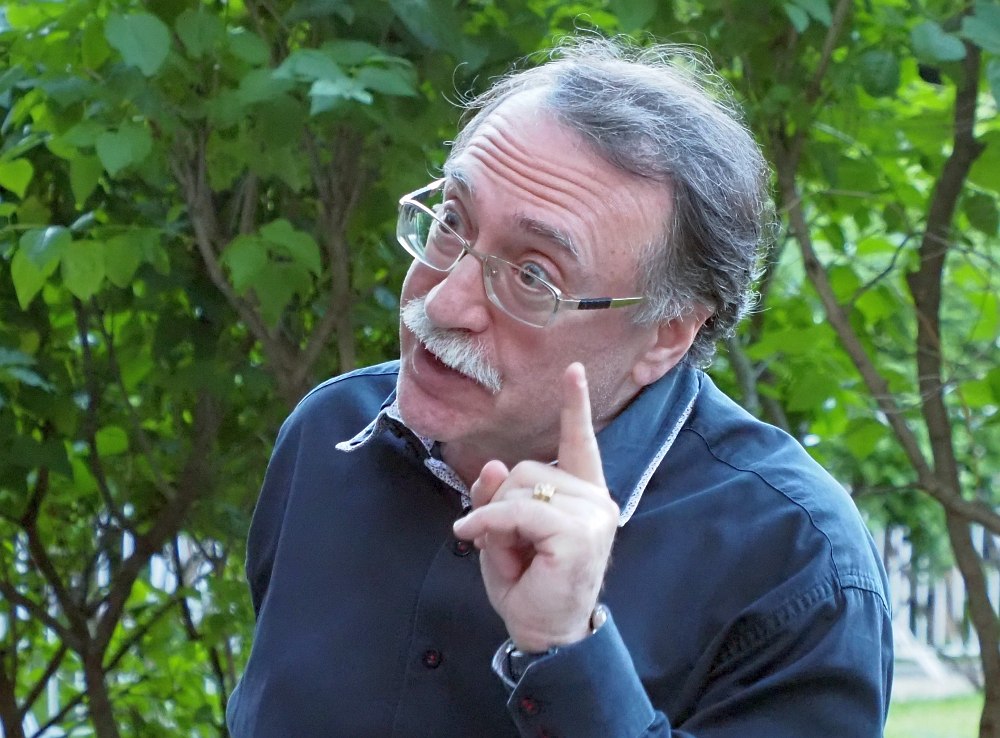

21 марта отмечает 65-й день рождения пианист Даниил Крамер — народный артист России, профессор, заведующий кафедрой инструментов эстрадного оркестра Института современного искусства, один из самых известных и, не побоимся этого слова, популярных джазовых музыкантов России.

Строгие энциклопедии пишут о нём:

Даниил Крамер родился в 1960 году в Харькове. Учился на фортепианном отделении Харьковской средней специальной музыкальной школы, в возрасте 15 лет стал лауреатом Республиканского конкурса — как пианист (I премия) и как композитор (II премия). В 1983 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных (класс профессора Евгения Либермана). В студенческие годы серьёзно увлекся джазом, в 1982 году был удостоен I премии на конкурсе джазовых пианистов-импровизаторов в Вильнюсе.

А что было дальше и что происходит сейчас? Об этом Даниил Борисович летом 2022 г. рассказал съёмочной группе документального телесериала «Джаз 100», который сейчас готовится к выходу. «Джаз.Ру» впервые публикует полный текст этого интервью, которое и в полнометражную киноверсию фильма, и в телесериал неизбежно вошло только небольшими фрагментами.

— На профессиональную джазовую сцену меня привели несколько человек, каждый по-своему. Привёл знаменитый пианист Леонид Чижик, с подачи которого я поехал на первый джазовый фестиваль. Это был «Славянский базар» 1984 года в Витебске. Мой первый фестиваль. Не совсем джазовый, но там было такое джазовое направление внутри общеэстрадной направленности. Был известнейший тогда джазовый функционер Георгий Бахчиев, который частично был моим наставником в теории джаза и научил меня «снимать» с пластинок. И был известный тогда — в узких кругах, к сожалению, — гитарист Михаил Есаков (1938–2009. — Ред.), который мне дал целых два урока. И этого мне это хватило, потому что это были такие уроки! Так я пришёл в джаз.

А почему именно в джаз? Потому что после первого же сольного концерта Чижика, на котором я был в тогда киноконцертном зале «Арбат», тогда это был Калининский проспект — ныне это ККЗ «Октябрь» на Новом Арбате. Я оттуда вышел с отвисшей челюстью, потому что я себе джаз таким не представлял. В Харькове я про джаз думал нечто совершенно другое — то, что должен думать в семидесятых советский мальчик, который про джаз знает по оркестру Поля Мориа, который никакого отношения к джазу не имеет. Или по тогдашним харьковским подпольным музыкантам, которые пытались через брежневские заглушки пробиться к «Голосу Америки», к передачам Уиллиса Коновера, и что-то там поснимать такое.

Но я тогда этого не понимал, мне было лет 14–15, я был с задранным носом —первое лауреатство получил. Я когда впервые услышал [местных музыкантов] — ну, играют на плохих инструментах, звучит фигово, громко, играть плохо умеют. В общем, я решил, что джаз — это не совсем то, что я хочу. А когда я приехал в Москву, где-то в 80-м или в 79-м году, сейчас не скажу точно, я попал вот на этот концерт Чижика — и тогда я, собственно, поступил, как положено поступать харьковскому мальчику: я позвонил в Харьков своей учительнице, а она была подругой учительницы Чижика. Она позвонила учительнице Чижика, и по этой цепочке я дошёл до Леонида Аркадьевича, и, собственно, от него я получил свой первый нагоняй и свои первые уроки, поскольку тогда я про джаз ничего не знал. И он же, видя мои первые потуги, но разглядев перспективу, послал меня на этот фестиваль в Витебск. Так что я отсчитываю свою профессиональную карьеру с этого момента — с Витебского фестиваля 1984 года.

ВИДЕО: Леонид Чижик и Даниил Крамер играют дуэтом, 2000-е гг. (любительская видеосъёмка)

Витебский фестиваль был более-менее профессионально организован, были и другие более профессиональные фестивали, где публика приходила на концерт. Но таких было меньшинство. Были и фестивали абсолютно любительские, которые были организованы как междусобойчик, куда публика приходила бесплатно с пирожными и пивом, и собственно это и был смысл фестиваля: не столько музыку послушать, сколько потусоваться, и это как бы и был настоящий джаз. В этом крылась, как потом выяснилось, большая ловушка. Потому что когда не стало Советского Союза, не стало Коммунистической партии и ВЛКСМ, которые спонсировали тогдашний джаз, которые разрешали его играть, которые давали для этого залы и оплачивали все расходы, о чём сейчас не принято говорить, а я стараюсь быть объективным… И когда всего этого не стало, выяснилось, что публика привыкла бесплатно ходить на всё это и не хочет платить даже маленькие деньги.

И вот тогда был период в девяностых, когда джаз умер. Его практически не стало в России. К тому же произошло отделение республик, в которых было много джазовых музыкантов. Скажем, очень джазовыми тогда были все прибалтийские страны. Очень джазовой была Грузия. Очень джазовой была Армения, прекрасные джазмены жили в Баку, замечательные были в Узбекистане. Ашхабадский фестиваль, Алма-атинский джазовый фестиваль — просто были прекрасные фестивали: я все их знаю, я везде там был. И всего этого не стало, и выяснилось, что надо всё начинать сначала. У меня в самом начале 90-х были случаи, когда я звонил в какую-нибудь филармонию — причём у меня уже было кое-какое имя! — и получал ответ: «Вы знаете, у нас в этом году джазовый концерт уже был». Это вот начало девяностых, полный развал.

Культура может не просить деньги, она их может очень хорошо зарабатывать. Но для этого нужно кое-что изменить в нашей жизни. Это одна сторона медали. И вторая сторона медали — да, есть фестивали, которые спонсируется муниципалитетами и государственными деньгами. И это тоже выгодно в том случае, если это хорошо организовано.

Знаете, джаз же — не таблетка от головной боли, как и любая культура. Его эффект небыстрый. Он нарастающий, как от любой культуры. Поэтому культура, на мой взгляд, а джаз — её огромная составная часть, это одна из цивилизационных составляющих того, что называется физическим выживанием народов.

Собственно, сейчас джазовая культура — это треть всей мировой неэстрадной культуры. Я про попсу молчу, это отдельный разговор. Но если мы говорим: классика, джаз, фолк — то джаз, это как раз треть в мировой культуре. И это огромный столп, который сейчас уже неотъемлем от того, что мы называем классикой. Собственно, мне не так давно где-то задали вопрос: а какая разница между классикой и джазом? На мой взгляд, никакой. Джаз — уже классика.

Что мы называем российским джазом? Мы можем назвать российским джазом музыку с использованием российского фольклора. Это ли мы называем российским джазом? Или мы называем российским джазом то, что российские музыканты немножко по-своему играют американский или «проевропейский» джаз? Или мы называем российским джазом генерацию идей в России, которая отличается от генерации идей в Соединенных Штатах и от генерации идей в Европе. Что мы называем российским джазом? Если мы говорим о генерации идей, то пока что российского джаза маловато. В основном идет накопление информации, и пока что российский джаз, на мой взгляд, более вторичен, нежели первичен. Это не хорошо и не плохо. Это нормальный процесс. Если мы посмотрим на процесс в классике, то Бортнянский абсолютно вторичен по отношению к европейской классике — но, тем не менее, он один из основоположников российской классической музыки. Глинка тоже вторичен по отношению к европейской классической музыке. Но он Глинка, и эта вторичность — это не хорошо и не плохо, это факт накопления материала. И это накопление материала идёт сегодня, на мой взгляд, в джазе.

Но если мы говорим о российском джазе как о музыке с использованием каких-то российских материалов, то его сейчас всё больше, такого джаза. Появляются целые проекты с использованием и киношных отечественных мелодий, и мелодий с использованием фольклора, и появляются даже ансамбли совместные джазово-фольклорные, такие есть уже опыты. Это радует. Вопрос в том, чтобы это не было модой, а имело смысл. Потому что делать музыку ради тренда — это одно. А делать музыку по принципу Булата Окуджавы «каждый слышит, как он дышит» — это совершенно другое. И если мы говорим о джазовой музыке как просто о музыке российских джазовых музыкантов, которые немножко по-своему исполняют проамериканский, проевропейский, проафриканский, проафрокубинский (и так далее) джаз — да, этого тоже много. Так что сами решайте, есть ли российский джаз!

ВИДЕО: пианист Даниил Крамер в дуэте с контрабасисткой Дарьей Чернаковой в проекте РАМ им. Гнесиных «Джазовый век России. Этапы. События. Достижения», март 2022

Хорошее интервью.

Спасибо, мы старались!