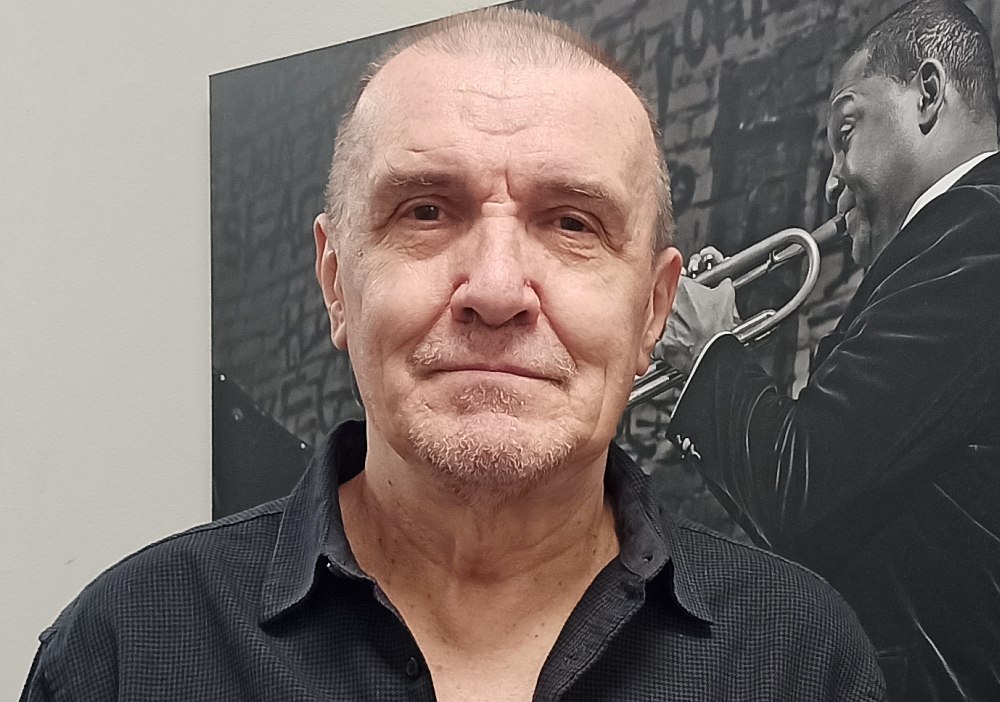

14 декабря отмечает 80-й день рождения известнейший джазовый композитор, аранжировщик, пианист, клавишник — Николай Левиновский, один из столпов русского джаза. Заслуженный артист РСФСР, лидер легендарного ансамбля «Аллегро» с 1990 года живёт в США, но при этом его творчество продолжает оказывать прямое влияние на развитие джазовой сцены в России — хотя бы потому, что он многие годы работал как музыкальный руководитель, аранжировщик, автор и/или оркестровщик значительной части репертуара Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, несколько лет гастролировал с ним как пианист, и даже самый новый по времени выхода альбом оркестра, «Образы. Мусоргский и Бородин» (2024), состоит из музыки в аранжировках Николая Левиновского.

Творческую биографию Николая Левиновского «Джаз.Ру» подробно освещал в год его 75-летия в очерке «Легенда российского джаза Николай Левиновский: три четверти века».

А сегодня мы хотим дать слово самому Николаю Яковлевичу. Летом 2021 г. именно его биографическое интервью стало первой беседой, снятой для будущего документального фильма и телесериала «ДЖАЗ 100», сценарий к которым написал главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков. Эту его беседу с Левиновским мы и предлагаем вашему вниманию.

— Я родился и рос в послевоенном Советском Союзе. У меня были какие-то природные музыкальные данные: слух, память — и всё, что вокруг меня звучало, я воспринимал очень живо. В шестилетнем возрасте меня отдали в музыкальную школу, в приказном порядке, как это было в советских семьях. Привели в музыкальную школу, и давай: всё, будешь тут учиться на фортепиано. Ну, я послушный ребёнок, я стал учиться. Мне шесть лет, семь лет, я аккуратно изучаю всё, что мне задают: этюды, инвенции Иоганна Себастьяна Баха, лёгкие сонатины Моцарта и прочее — всё учу старательно, но тяги к этому, душевного волнения не испытываю. Вот как живу, так и живу. Хожу аккуратно в музыкальную школу, на сольфеджио пою упражнения, диктанты пишу первым номером. Прославился: такой вот ужасно способный мальчик. Но к музыке никакой тяги нет. Скучно мне!

Помню, что первые проблески интереса к музыке как таковой я ощутил не в музыкальной школе, не в оперном театре, куда я ходил с родителями с детства (они были работниками Саратовского оперного театра). Я услышал интересную для меня музыку на катке рядом с домом! Я, конечно, туда шастал каждый день с коньками. И вот мы катаемся на коньках, и из репродуктора несётся музыка, какая-то странная музыка — она не похожа ни на то, что я учил в музыкальной школе, ни на то, что я слушал в Оперном театре: совсем другая музыка. Что за музыка? Какая-то интересная. Ритмичная какая-то, какие-то тембры непонятных инструментов. И какой-то общий дух такой… я этого ещё не осознавал и даже не мог бы это сформулировать тогда. Теперь я понимаю, что это было совершенно иное. Это был сигнал, посланный из какого-то другого мира, не существующего здесь, среди нас.

Вместе с тем, забегая вперёд, могу сказать: хотя вокруг была оголтелая пропаганда против загнивающего англо-американского джаза и вообще этого загнивающего англо-американского буржуазного искусства, но при этом такая музыка — как бы полуджазовая — звучала по радио на катке. Или ты мог пойти в магазин грампластинок и вдруг увидеть пластинку «На юге. Медленный фокстрот» оркестра Дюка Эллингтона. То есть типичная советская ситуация: правая рука не знала, что делала левая рука. Одна пропагандирует против, с другой — только пойди, купи и слушай дома, такая вот парадоксально забавная на сегодняшний день ситуация.

Вот так я услышал джаз — не зная ещё, что это джаз. Но это была музыка, которая меня стала волновать и притягивать. И я уже бежал на каток не столько кататься на коньках, сколько слушать эту музыку. Я даже помню первые мелодии, которые на всю жизнь себе вбил в голову ещё тогда: например, чудную мелодию «Stardust» я выучил на катке. Только потом уже, много лет спустя, я узнал, что это «Stardust».

По-настоящему, как бы всерьёз, я целенаправленно увлёкся джазом, когда однажды один мой сосед или приятель показал мне, как на коротких волнах приёмника ловить передачу Уиллиса Коновера на «Голосе Америки». Вот тут я уже был окончательно сражен — [эта передача] меня просто в самое сердце убила наповал. Сразу. Безоговорочно. С тех пор я уже джазист, хотя я тогда этого даже и не понимал. Каждый вечер в 11 часов 15 минут (вечера. — Ред.) я приникал к маленькому радиоприёмнику и слушал эту передачу. Это была моя школа, это был мой институт, это были мои университеты. Вот так я познал джаз и увлёкся им.

Конечно, ещё от этого увлечения до первых попыток что-то сыграть и что-то понять было еще тоже очень далеко. Я, конечно, стал пытаться что-то подобрать, но ничего не получалось. Я не знал, как к этому подступиться. То есть я слышу всё: чудная музыка, хочется что-то попробовать, подходишь к роялю — тыр-пыр, и всё не туда. Прошло время, прежде чем я стал что-то такое постигать. Но вместе с тем мне уже было лет 15, я уже поступил в музыкальное училище — я ещё ничего не умел, ноль полный, но каким-то образом по моему родному городу Саратову уже пошла слава: мальчишка всё умеет, знает, играет что-то такое… Меня стали звать на так называемые халтуры. Были местные джазовые музыканты — старше меня, уже взрослые парни, но я у них пользовался репутацией. Почему-то они стали меня брать. Я быстро нахватывался, они что-то показали, я тут же это всё запоминал, заучивал и, в общем-то, вписался в эту среду взрослых лабухов. Они меня всему научили. И даже тому, чему не нужно было учить…

Я помню, колоссальный толчок моему продвижению, так сказать, в профессионалы дало то, что я однажды получил в руки пластинку биг-бэнда Оскара Питерсона — и крутил эту пластинку бесконечно, бесконечно: выучил наизусть все аранжировки, все соло. Мне уже было лет 16. Я почувствовал, что я расту как гриб, или как на дрожжах, многое начинаю уметь, многое начинаю понимать. В общем, у меня появляется какой-то критический взгляд: вот это хорошо, это плохо. Я услышал Чарли Паркера с Диззи Гиллеспи… Это всё было в начале 60-х, это было время моего становления как джазового музыканта.

В этот момент — 1962, 63 год — цензура в отношении джаза стала слабеть, к нему вдруг стал проявлять интерес комсомол, были попытки создать джазовый клуб, фестиваль. В Саратове из этого ничего не вышло, но вышло в других городах — в Куйбышеве, в Воронеже, в Ростове, в Донецке… В Саратове открылось какое-то «Молодёжное кафе», и по отношению к джазу стала, так сказать, проявляться лояльность.

Потом меня призвали в армию. Меня специально брали, чтобы я там делал аранжировки: я уже что-то мог написать. Как ни странно, именно в армии я испытал в смысле джаза режим наибольшего благоприятствования: в музучилище, потом в консерватории джаз ещё все-таки время от времени критиковали. А в армии наоборот: меня даже поощряли. Я помню, один милый лейтенант мне магнитофон принёс, чтобы я слушал записи и у меня всё было под рукой: магнитофон, пианино… В общем, три года в армии (столько составлял срок обязательной службы в 1960-е гг. — Ред.) я жил очень хорошо. В конце концов, именно в армии я впервые принял участие в джазовом фестивале: это было в городе Куйбышев (ныне Самара. — Ред.) в 1967 году. Начальство отнеслось благосклонно: пожалуйста, выступайте. Вот так состоялся мой дебют: вся московская и петербургская джазовая элита собралась тогда на этот фестиваль. Там был Володя Фейертаг, Владимир Борисович Фейертаг, прошу прощения. Там были Алексей Николаевич Баташев и Аркадий Евгеньевич Петров — присутствовали все эти глыбы советского джаза того времени, и они мне дали путёвку в жизнь: я вдруг обнаружил себя известным (смеётся). Я уже осознал: всё, я — джазист.

Я приехал в Саратов, это был конец шестидесятых годов. Мне тут же же поручили возглавить местный биг-бэнд, я стал его музыкальным руководителем. Мы выступали на джазовых фестивалях в течении нескольких лет. Я окреп, вырос, чему-то научился. Помню, на одном из фестивалей Борис Фрумкин — такой же молодой, как и я, но уже гораздо более опытный москвич — сказал мне таким «лабушским» языком: чувак, у тебя клёвые ходы, ты давай в Москву перебирайся, тебе здесь делать нечего! Я запомнил эти слова, но не придал им значения. Это был 1967 год, как сейчас помню. И что вы думаете? Не прошло и двух лет, как я оказался в Москве по приглашению не кого иного, как Эдди Игнатьевича Рознера. Каким-то образом он прознал про меня, про то, что у меня есть состав. Я жил в Саратове в небольшой каморке, и вдруг раздаётся телефонный звонок: вас вызывает Москва. «Золотко, это с вами говорит Эдди Рознер. Золотко, я чудные отзывы слышал о вас. Не хотите работать мой биг-бэнд?» Я замер, чуть дар речи не потерял. «Вы приезжайте Москва, мы поговорим подробнее». Вот так началась моя московская карьера. Откуда узнал Рознер, кто ему сказал… Я так подозреваю, что сказал ему, видимо, Баташев: он все-таки был наиболее контактен и знал всех вокруг — но он никогда в этом в итоге не признался.

В общем, я стал работать в оркестре Рознера: не только я, а весь мой тогдашний квартет в лице барабанщика Виктора Епанешникова, саксофониста Володи Коновальцева и басиста Коли Николенко. Я уже делал аранжировки, меня позвали с моими аранжировками в оркестр Людвиковского (Концертный эстрадный ансамбль Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/у Вадима Людвиковского. — Ред.): Герман Лукьянов меня, так сказать, протежировал. Мои аранжировки там понравились. Я работал в эстрадном оркестре под управлением Эдди Рознера, потом я работал в оркестре Анатолия Кролла, который сменил Рознера после его ухода на пенсию, затем перешёл в оркестр радио.

Потом я лет шесть своей жизни отдал народному артисту СССР Муслиму Магомаеву: к джазу это никакого отношения не имело, но это была хорошая работа, а на досуге мы могли играть и джазовую музыку. Время было, прямо скажем, какое-то непонятно-застойное для джаза: никто ничего не запрещал, но никто ничего не разрешал, фестивалей не было, всё замерло.

И вдруг — это был год 1976-й, по-моему, или 77-й — я уже, так сказать, как-то закрепился в Москве, какую-то репутацию имел, то-сё. Вдруг звонок: вам звонят из Министерства культуры Российской Федерации. До каких высот добрался! Зайдите, есть хороший разговор. Я пришёл. Застаю там вездесущего Алексея Николаевича Баташева, Герман Лукьянов там, Игорь Бриль, Лёня Чижик… и я. Ну и начальник — был такой некто Макаров (начальник Управления музыкальных учреждений Министерства культуры РСФСР в 1977–1981 гг. Андрей Макаров. — Ред.). Разговор пошел, ни больше ни меньше, как «довольно джазу быть на задворках, пора его вытаскивать на концертную эстраду и пора джаз делать частью всего нашего музыкального искусства».

Что вы думаете? Я двумя руками за, конечно, кто будет против такого? Я всю жизнь мечтал об этом, и вдруг такое предлагают тебе с самой верхней позиции. Давайте всё будем делать! Короче говоря, нас всех тут же записали. Нам предложили пройти тарификацию, аттестацию, дали концертные ставки. Нам дали [право на] джазовый концерт в двух отделениях. И вдруг, не очнувшись, даже не моргнувши, мы вдруг уже артисты Москонцерта: камерный джазовый коллектив, концерт в двух отделениях, езжай. Всё. С Магомаевым было покончено немедленно и бесповоротно. Так начался ансамбль «Аллегро».

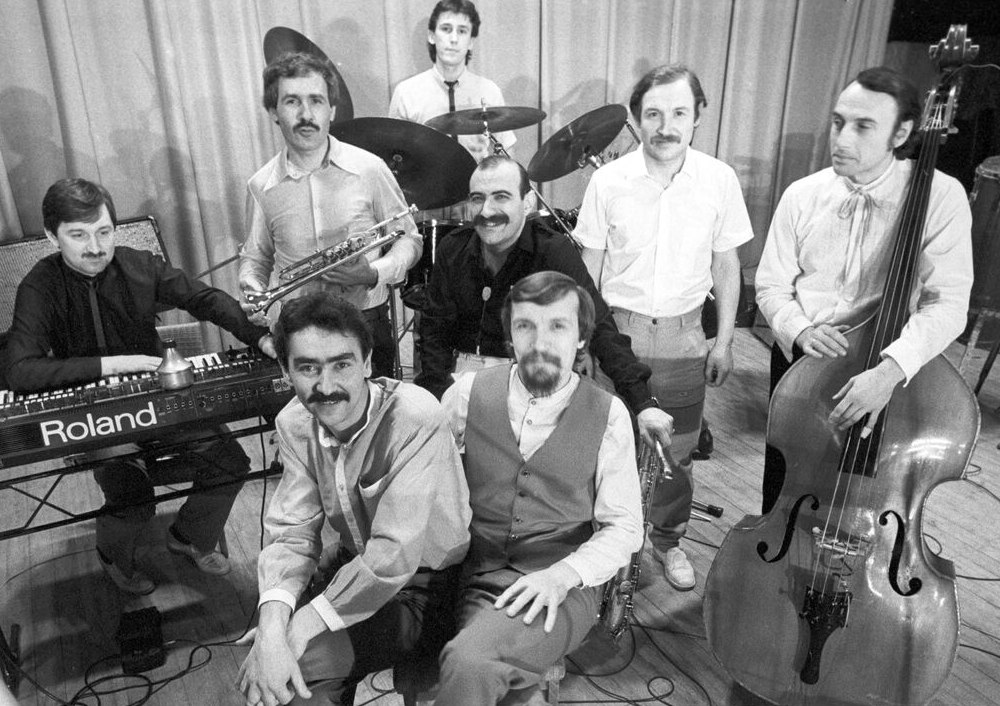

Опять начались джазовые фестивали, был мощнейший фестиваль в Тбилиси в 1978 г., где все просто ахнули от того, какие [в СССР] есть джазовые музыканты. Сразу после этого был джазовый фестиваль в Москве, где мы, я не постесняюсь сказать, произвели фурор. Все подбегали, все руки трясли. Даже Герман Лукьянов, Царствие ему небесное, он всегда был скуп на похвалы — сказал: «Вы меня поразили».

Начались гастроли по городам и весям. Начались записи пластинок, атмосфера потеплела, всё стало нас вокруг звать. Все нас зовут туда, сюда, в Ленинград нас зовут, в Ригу нас зовут, куда-то нас ещё зовут. На телевидение нас зовут! Просто какие-то вдруг ни с того ни с сего стали… звёзды! Вчера ещё были никому не известные музыканты, и вдруг стали звёзды.

Я как сейчас помню, мы поехали на наши самые первые гастроли — абсолютно никому не известные, какой-то квинтет какого-то там Николая Левиновского. Кто? Чего? Никто ничего не знает, рекламы-то никакой не было. И вдруг мы едем на гастроли. Приезжаем, как сейчас помню, в город Томск. Дело было предновогоднее, холод был собачий, птицы падали на лету. И вот я помню, мы едем из аэропорта в этом холодном трясучем филармоническом автобусе, и администратор, который нас встречал, спрашивает: «Слушайте, ребята, а кто вы такие?» Я говорю, мы джазовый ансамбль, а почему вы спрашиваете? Он говорит, да меня интересует вот что: мы вас в филармонии не знаем, а на пять концертов все билеты проданы. Вот так вот, как говорится, сарафанное радио работало. Никто ничего не знает, но как только вывесили афишу «Джаз-ансамбль Левиновского» — пять концертов было битковых в зале филармонии, на 800 человек зал, как сейчас помню. И вот тут мы почувствовали себя окрылённо, потому что мы действительно увидели живьём, воочию, что джаз нужен публике, она им интересуется, и она на эти концерты пойдёт.

И с этого времени в течение ближайших пяти–семи лет мы себя чувствовали уверенно: мы был не просто гастролёры, а так называемые кассовые гастролёры.

ВИДЕО: Николай Левиновский «Песнь увядающих цветов». Ансамбль «Аллегро», 1986

А потом, в середине восьмидесятых годов, постепенно это стало потихонечку затихать, я стал это обнаруживать. Публики потихонечку становилось меньше и меньше. Раньше мы, скажем, приезжали в город Саратов на пять концертов, играли пять аншлагов, и ещё филармония делала дополнительный, шестой, потому что публика хотела и хотела ещё. А через шесть лет мы уже приезжали на три концерта, и так… so-so. Видно было, что интерес к джазу гаснет. Но вместе с тем возникает интерес в Советском обществе к другому, не к джазу. Ну вот… вот и всё. Расцветала вся наша заграничная гастроль, и в параллель увядала наша советская джазовая жизнь. Достаточно сказать, что в течение 1989 года у нас не было ни одного концерта на территории Советского Союза. А всё, что мы делали, мы делали за рубежом: в том году мы ездили в Финляндию, в Индию, в Португалию, в Данию, в Западную Германию и в Югославию. Вот так. Приехали из одной поездки, оклемались, собрали чемоданы — и в следующую. А в Союзе ничего не происходило, всё затихло. И ещё семейные обстоятельства, дети росли. Хотелось что-то ещё повидать… и так далее.

Я не аналитик, и я не социолог, но я думаю, что положение в Советском Союзе стало катастрофически ухудшаться — не только в смысле джаза, а и в отношении многих других вещей — потому, что людям стало просто, грубо говоря, не до музыки. Не до жиру, быть бы живу. Вот так я пришёл к эмиграции.

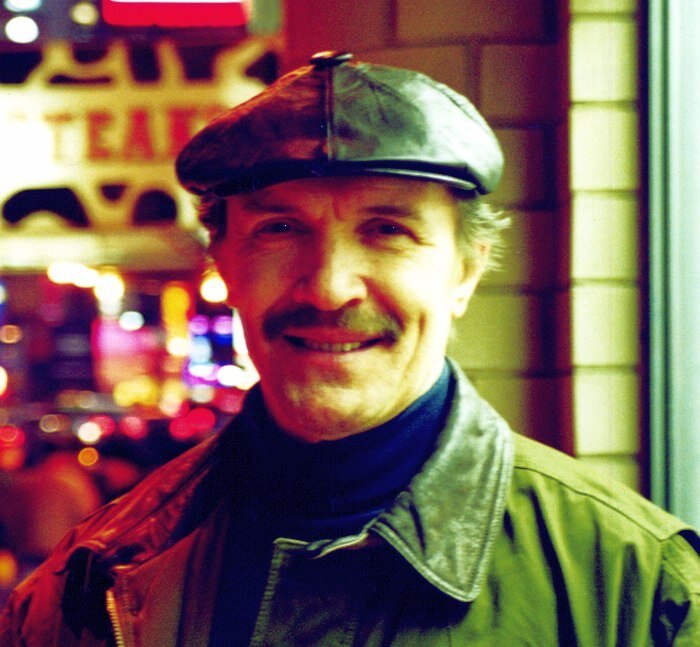

Дотянулись мы до 1989 года, и я принял судьбоносное решение эмигрировать в Америку. Теперь вы со мной разговариваете как с американским гражданином, прошедшим уже, как говорится, американские огни, и воду, и медные трубы. Ну может, о медных трубах слишком громко, но огни и воду точно прошёл. Ну вот вся моя история вкратце…

ОТ РЕДАКЦИИ: доброго здоровья на многая и благая лета, Николай Яковлевич!

СЛУШАЕМ новый альбом Московского джазового оркестра с сюитами Николая Левиновского на основе тем Модеста Мусоргского и Александра Бородина